서론

표고(Lentinula edodes, shiitake)는 주로 한국, 중국, 일본 등 동북아지역에서 생산되며[1] 항암, 고혈압, 당뇨 및 성인병 예방 등 다양한 효능을 가진 천연물로서 식용 및 약용 자원으로 널리 사용되어 왔다[2].

표고 재배는 전통적으로 원목재배 방식을 사용하였으나 표고 자실체 발생까지의 시간이 오래 걸리고, 다양한 외부 환경 요인의 영향을 받기 때문에 생산량을 예측하기 어려운 단점이 있다. 반면 최근 널리 이용되고 있는 톱밥재배의 배지는 각 지역에서 쉽게 구할 수 있는 재료에 맞추어 다양하게 개발되어 현장에서 저렴하고 쉽게 공급받 수 있는 장점이 있다[3]. 또한, 일부 재배과정이 기계를 통한 자동화가 가능하여 원목재배에 비해 노동강도가 약하고 수확까지의 기간이 짧아 자본회수가 비교적 빠르다[4]. 이와 같은 이유로 국내 표고 톱밥재배 농가는 2017년 200개 농가에서 2021년 815개 농가로 4배 이상 증가하였다[5,6].

표고 톱밥재배는 배지의 형태에 따라 3가지(기둥형, 봉형, 사각블럭) 방법으로 나뉘며 표고 품종에 따라 적합한 재배방법이 다르다[7]. 기둥형 배지는 상면 발생하고 봉형 배지와 사각블럭 배지는 전면 발생한다. 기둥형 배지의 대표적인 품종으로는 산림조합이 개발한 산조701호, 참아람 등이 있고 봉형은 L808 등 수입산 품종이 있으며 사각블럭 배지는 국립산림과학원에서 개발한 산백향, 밤빛향 그리고 태향고 등의 품종이 있다[8,9].

본 연구는 국립산림과학원이 개발한 품종 9개, 산림조합이 개발한 품종 15개를 표고 톱밥재배 방법 중 사각블럭 배지에 적합한 품종을 선발하고자 실험을 수행하였고 그 결과를 보고하고자 한다.

재료 및 방법

표고 균주 및 배지제작

실험에 사용한 균주는 모두 국립산림과학원 균주보존실에서 4℃로 보존하고 있는 산림과학원 출원품종 9개(산림10호: NIFoS 169, 산백향: NIFoS 2778, 산마루1호: NIFoS 2924, 밤빛향: NIFoS 3404, 산산향: NIFoS 3420, 설백향: NIFoS 3876, 산장향: NIFoS 4167, 태향고: NIFoS 4317, 만추향: NIFoS 4329) 그리고 산림조합 출원품종 15개(산조701호: NIFoS 2462, 산조702호: NIFoS 2463호, 참아람: NIFoS 2464, 산조704호: NIFoS 2465, 산조705호: NIFoS 2466, 산조706호: NIFoS 2467, 산조707호: NIFoS 2468, 산조709호: NIFoS 2470, 산조710호: NIFoS 2471, 산조711호: NIFoS 5663, 산조712호: NIFoS 5664, 산조713호: NIFoS 5665, 산조715호: NIFoS 5666, 산조716호: NIFoS 5667, 산조717호: NIFoS 5668) 등 총 24개 균주를 사용하였다. 실험에 사용한 사각블럭배지(20 cm×15 cm ×10 cm)는 참나무톱밥(상수리나무와 신갈나무 1:1, w/w)과 밀기울을 혼합하여 만들었고 비율은 85:15 (w/w)로 하였다. 함수율을 65%로 조절하여 약 2.2 kg으로 재배비닐에 입봉하였다. 입봉한 사각블럭배지는 고압증기멸균기로 100℃ 60분, 121℃ 90분 동안 멸균 후 냉각하였다.

접종 및 톱밥배지 배양

접종원으로 사용한 24개 균주는 모두 PDA 배지(Difco, Detroit, MI, USA)에 접종하여 25℃에서 7일동안 배양하였고, 균사 가장자리를 새로운 PDA 배지에 계대배양하여 25℃에서 20일 동안 배양한 후 멸균이 완료된 사각블럭 배지에 20 mm×20 mm 크기의 균사체 조각을 4개씩 무균상에서 접종하였다. 접종이 완료된 배지는 밀봉하여 온도 25℃, CO2 농도는 1,000 ppm으로 유지되는 배양실에서 암배양 60일, 명배양(300 Lux) 40일 배양하였다.

자실체 특성 및 생산량 측정

총 100일간 배양이 완료된 사각블럭 배지는 비닐봉지를 개봉하여 발생실로 옮기어 온도 18± 1℃, 상대습도 80±5%에서 발생작업을 수행하였다. 1차 발생을 완료 후 2주간의 휴양 기간을 두었고, 휴양이 완료된 사각블럭 배지는 1차 발생과 같은 방법으로 2차 발생을 진행하였다. 사각블럭 배지는 총 5차까지 발생을 진행하였고 수확된 모든 표고의 무게 및 수량을 조사하였다. 생육중기 시점의 자실체를 배지와 가까운 부분을 절단하여 수확하였고 국립산림품종관리센터(National Forest Seed Variety Center, NFSV)의 ʻ신품종 심사를 위한 표고버섯 재배 및 특성조사 매뉴얼’에 따라 특성조사를 수행하였다[10]. 중량은 전자저울(KERN, Balingen, Germany)을 이용하여 측정하였고 자실체 특성(갓직경, 갓 두께, 대길이, 대두께)은 캘리퍼스(Mitutoyo, Kawasaki, Japan)를 이용하여 조사하였다.

자실체 경도 및 색차 조사

물성측정기(CT3-1500 Tecture Analyzer, Brookfield Amteck, USA)를 사용하여 표고 자실체 갓 부위의 경도를 측정하였다. 측정 방법은 갓의 중간부위를 Load cell 하중 1 g, 측정속도 1 mm/s 그리고 진입거리 5 mm의 조건으로 수행하였다. 색차는 색차색도계(chromameter CR-10 konica, Minolta, Osaka, Japan)를 이용하여 품종별 자실체 갓 부위의 L (lightness), a (redness), b (yellowness)값을 측정하였다.

결과 및 고찰

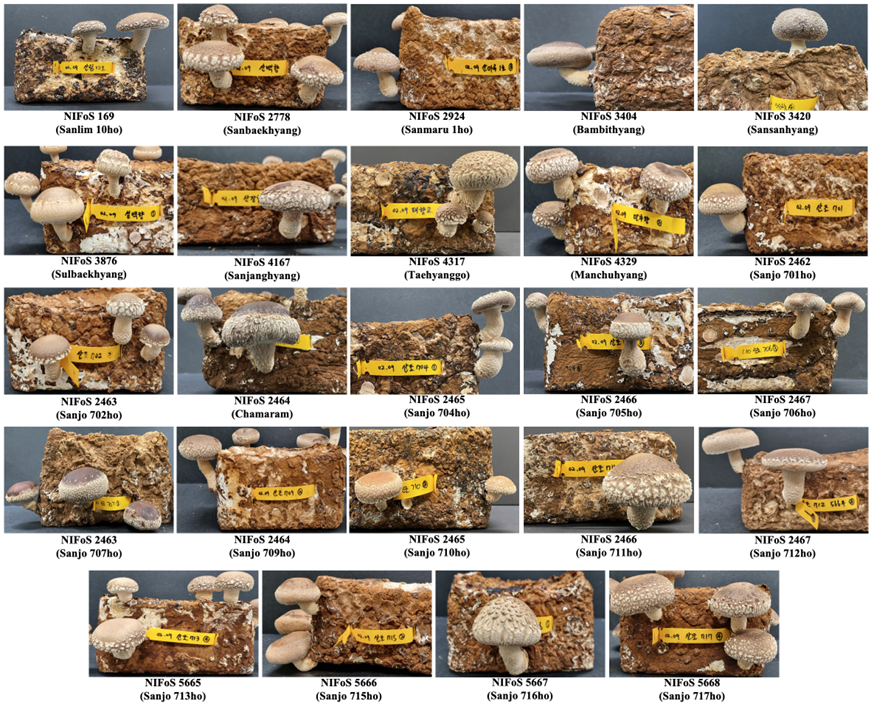

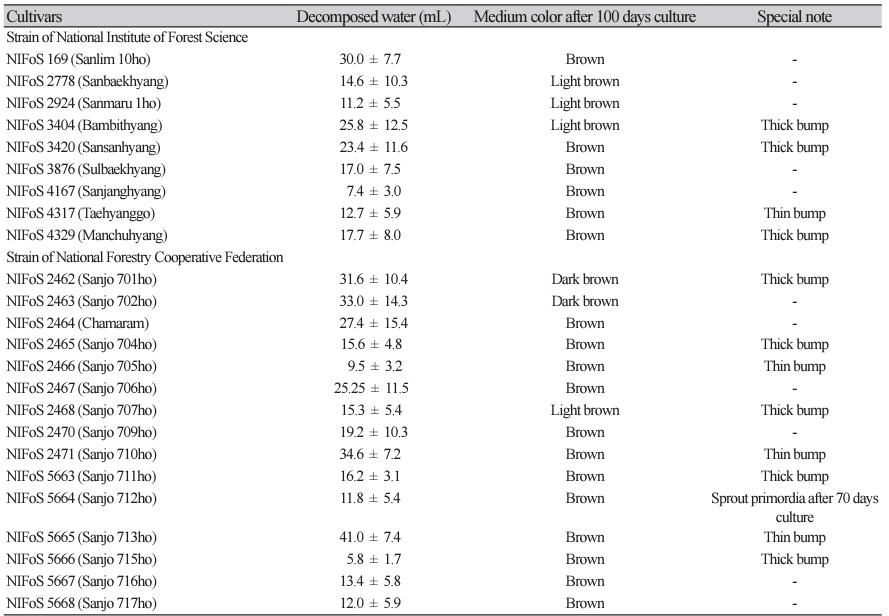

국립산림과학원이 보유하고 있는 국내 24개 표고 톱밥재배 품종을 사각블럭배지 재배형태에 적용하여 자실체를 발생시켰다(Fig. 1). 배양 35±2일 시점에 24개 품종 모두 균사가 만연하였고 100일 배양 시점에서 피막 형성 및 갈변이 정상적으로 나타났다. 갈변이 진행되는 시기에 배지 내부에서 표고균사에 의해 분해되면서 갈색의 분해수를 생성하는데 24개 품종 중 분해수가 가장 많은 품종은 산조713호로 배지당 약 41 mL가 측정되었다. 배지색은 옅은 갈색, 갈색, 진한갈색으로 구분하였고 융기가 두꺼운 품종은 밤빛향, 산산향, 만추향, 산조701호, 산조704호, 산조707호, 산조711호 그리고 산조715호였고, 얇은 품종은 태향고, 산조705호, 산조710호, 산조713호였다. 대부분은 표고 톱밥재배 품종은 배양기간 100-120일 이후 자실체가 발이하는데, 산조712호는 배양 70일(암배양 60일, 명배양 10일) 시기에 플라스틱 비닐 안에서 자실체가 발생하는 특이점을 보였다(Table 1). 분해수양, 배지색 그리고 융기 두께는 자실체 생산량 및 특성에 특별히 영향을 미치지는 않는 것으로 확인했다.

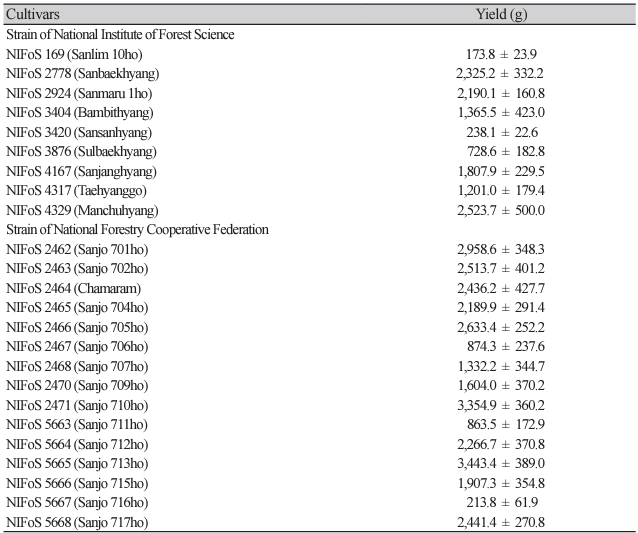

자실체 생산량은 농가 소득과도 직결되는 아주 중요한 특성이다. 2.2 kg 사각블럭배지를 5차까지 발생시켜 수확하여 생산량을 확인하였다(Table 2). 산조713호가 3,443.4 g으로 가장 높았으며 다음으로는 산조710호로 3,354.9 g의 생산량을 보였다. 생산량이 낮은 품종으로는 산림10호, 산산향 그리고 산조716호였고 각 173.8, 238.1, 213.8 g이였다. 위에서 언급한 산조 712호의 경우 5차 발생까지 총 생산량은 2,266.7 g으로 24개 품종 중 10번째로 평이한 생산량을 보였다. 본 연구에서 온도 18±1℃와 상대습도 85±5%의 판넬재배사의 선반위에서 자실체를 발생하였다. 품종별로 각기 다른 생육특성을 가지고 있어 자실체 생산량에 다소 큰 편차를 보이는 것으로 사료된다.

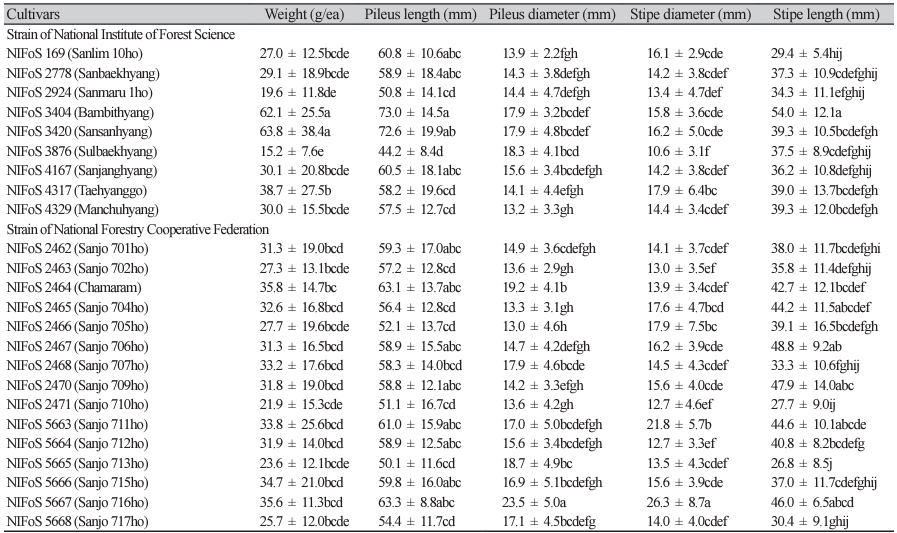

수확한 품종들의 자실체 특성을 확인하였다(Table 3). 표고 자실체 생중량은 산산향(63.8 g)과 밤빛향(62.1 g)이 다른 품종에 비하여 확연히 무거웠으며, 설백향은 15.2 g으로 가장 가벼웠다. 갓 직경도 생중량과 유사하게 밤빛향(73.0 mm)과 산산향(72.6 mm)이 큰 것으로 나타났고, 설백향(44.2 mm)이 가장 작은 것으로 나타났다. 갓 두께는 산조716호(23.5 mm)가 가장 두꺼웠으며 산조705호(13.0 mm)가 가장 얇은 것으로 확인되었다. 대 두께는 산조716호(26.3 mm)가 가장 두꺼웠고 설백향(10.6 mm)이 가장 얇았으며, 대 길이는 밤빛향(54.0 mm)이 가장 길고 산조713호(26.8 mm)가 가장 짧은 것으로 확인되었다.

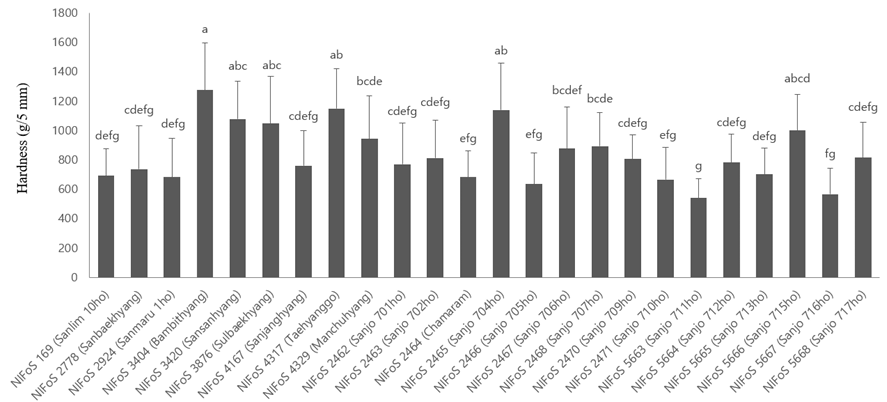

갓의 경도는 자실체의 특성 인자들 중에 유통, 저장, 변질 등과 밀접하게 관련이 있는 중요한 특성이다. 4-메톡시시신남산(4-methoxycinnamic acid)과 초음파 처리를 하여 버섯 자실체의 경도를 증가시켜 저장기한을 연장하는 연구가 있었다[11,12]. 이번연구에서 24개 품종의 갓 부위의 경도를 측정한 결과 밤빛향이 1,276 g/5 mm로 가장 단단하였고 가장 낮은 품종은 산조711호로 541.6 g/5 mm으로 약 2배 이상의 차이를 보였다(Fig. 2). 위의 결과를 통해 높은 경도를 가지는 밤빛향이 장시간의 유통이나 보관에 유리할 것이라고 여겨진다.

Fig. 2

Hardness of fruiting bodies of sawdust-cultivated Lentinula edodes cultivars in Korea. Values are presented as mean±standard deviation (n≥5). Means with different letters are significantly different (p<0.05).

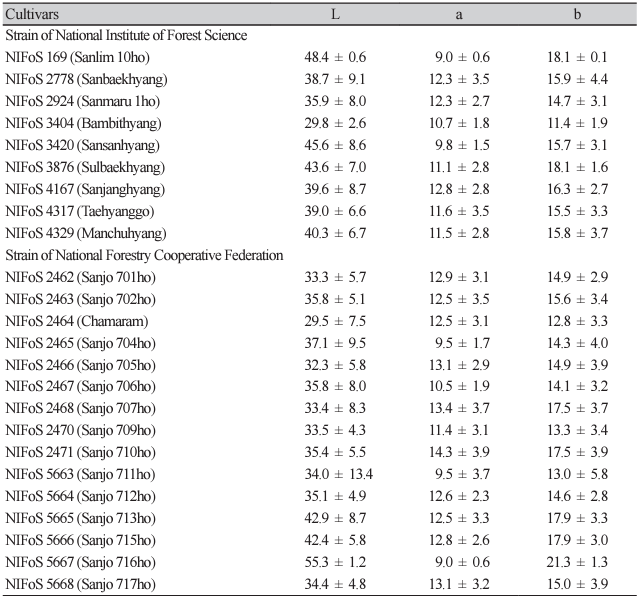

품종마다 자실체 갓 부위의 색도 차이가 크게 나타났는데 명도를 나타내는 L값은 산조716호가 55.3으로 가장 밝았고 참아람이 29.5로 가장 어두웠다. 적색과 녹색을 나타내는 a값은 산조710호가 14.3으로 가장 높았고 산림10호와 산조716호가 9.0으로 가장 낮았으며, 황색과 청색을 나타내는 b값은 산조716호가 21.3으로 가장 높았고 밤빛향이 11.4로 가장 낮게 나타났다(Table 4). 조사한 결과를 종합하여 고려해봤을때 자실체 특성, 경도, 색도 사이의 연관관계는 없는 것으로 사료된다.

최근 발생하고 있는 지구온난화로 인한 극심한 기후변화로 환경적변화에 대한 예측이 점점 어려워져 표고재배농가는 환경인자를 조절할 수 있는 시설재배 선호도가 증가하고 있다. 또한 농촌지역의 고령화와 함께 노동력 부족, 원목가격 상승 그리고 중국산 표고 수입 증가 등으로 인하여 빠르게 톱밥재배로 전환되어지고 있다[13]. 톱밥배지의 큰 장점으로는 버려지는 산림자원을 최대한 이용할 수 있는 것이다. 참나무시들음병은 주로 신갈, 갈참, 졸참 나무에서 발생하며 급속도로 나무가 고사하는 병이다. 확산을 막기위해 감염목을 벌목한 뒤 훈증하는 방법을 가장 많이 이용한다[14]. 건전목과 비교했을 때 피해목의 영양원 및 수분 함량은 큰 차이를 보이지만 톱밥재배는 직접적으로 영양원 및 수분 함량을 조절할 수 있어 이러한 단점을 극복할 수 있다. 이전 연구에서 참나무시들음병 피해목을 표고 톱밥재배에 이용하여 생산성 및 항산화 활성 등을 알아본 연구를 통해 활용성을 확인하였다[15].

Table 4

Chromaticity of shiitake fruiting bodies by sawdust-cultivated Lentinula edodes cultivars in Korea.

표고 신품종 육성을 위한 방법으로는 일핵균사간의(mono-mono)교잡과 일핵균사와 이핵균사간의(di-mon) 교배법이 있으며 이를 통해 품질 및 기능성을 향상시키는 연구가 수행되고 있다. 국립산림과학원에서는 산림7호[16], 천백고[17], 수향고[18], 풍년고[19], 백화향 등을 di-mon교배법을 통해 개발하였고, 산백향, 밤빛향[20], 산산향, 산장향[21], 만추향, 산조715호[22] 등을 Monomono 교배를 활용하여 신품종을 개발하였다. 본 연구에서는 위와 같은 방법으로 개발된 품종들을 사각 블록배지 재배방법에 적용하였고 우수한 형질, 높은 생산량 그리고 짧은 배양기간 등을 확인하였다. 이를 바탕으로 사각블럭 배지 재배방법에 적합한 표고 신품종들을 육성할 수 있을 것이라고 여겨진다.