서론

표고(Pyogo, Lentinula edodes)는 담자균문(Basidiomycota)에 속하는 백색부후균으로, 식용버섯으로 널리 이용되고 있다[1]. 독특한 맛과 영양가로 인해 식용, 약용으로 많이 소비되고 있고, 약리학적 중요성으로 인해 최근 유럽, 북미 및 아프리카에서 주목을 받고 있으며[2], 식품, 조미료 및 건강증진자원으로 많이 소비되고 있다[3]. 표고의 재배는 약 800여년 전부터 시작되었고 주로 한국, 중국, 일본, 대만 등 동아시아 국가에서 재배되고 있으며 주로 참나무를 이용하여 재배되고 있다[4].

다양한 소비자의 선호도와 기후의 변화로 인해 새로운 품종 개발에 대한 수요는 증가하고 있다[5]. 다양한 품종의 개발을 위해서는 다양한 형질을 가진 자원을 활용하는 것이 필요하다. 야생표고는 오랜 시간동안 다양한 기후조건에 적응하였으며, 생물적, 비생물적 스트레스에 대한 적응성이 향상되어 있다[6]. 그리고 다양한 조건 하에서 선택되고 생존한 자원들은 신품종 개발을 위한 효과적인 육종 소재이다[7]. 또한 유전자 분석을 통해 유전적 다양성을 결정하고 확보하는데 도움이 될 수 있다[8].

본 연구에서는 국립산림과학원에서 채집하여 보존하고 있는 야생 표고 균주들의 톱밥배지 재배 환경에서의 형태적인 특성을 확인하여 신품종 개발 및 품종의 다양화를 위한 육종자원을 선별하기 위한 연구를 수행하였다.

재료 및 방법

표고 보존균주의 계대 및 배양

국립산림과학원에서 1983년부터 2021년까지 지리산, 계방산, 오대산 등 14개 지역에서 수집한 100개의 야생표고 균주들을 본 연구에 사용하였다. 조직분리를 통해 균사체를 확보하였고, Potato dextrose agar (PDA, BD Difco, Franklin Lakes, USA) 사면배지에 계대배양 하여 4℃로 유지되는 균주보존실에서 보존하였다. 또한 보존기간을 길게 유지하기 위하여 3 mm 이내로 파쇄 및 체를 친 신갈나무 톱밥을 함수율 65%이 되도록 물과 혼합하여 121℃, 60분 동안 고압증기멸균한 톱밥시험관에 계대하였고, 1개월간 23℃에서 배양한 후, 4℃ 균주보존실에서 보존하였다.

시험 균주의 접종 및 배양

균주보존실에서 보존 중인 톱밥시험관 내의 균사가 배양되어 있는 톱밥을 PDA 평판배지(Ø 90 mm)에 접종하여 25℃ 배양실에서 15일 동안 배양하였다. 배양한 균주는 사각블럭배지에 접종하기 위한 접종원으로 사용하였다.

톱밥배지 제작 및 배양

톱밥재배를 위한 사각블럭배지를 제작을 위해 입자크기 3-10 mm의 참나무 톱밥 85% (w/w) (상수리나무:신갈나무=1:1), 밀기울 15% (w/w)를 함수율 60%로 혼합하였다. 필터가 부착된 사각 톱밥배지 비닐(가로 20 cm×세로 10 cm×높이 46 cm)에 2.1 kg의 혼합한 톱밥배지를 비닐의 크기에 맞는 사각형 틀에 맞추어 입봉하였으며, 100℃ 60분, 121℃ 90분간 고압증기멸균한 뒤, 18℃에서 냉각 후 사용하였다. PDA 평판배지 1개에 가득 자란 균사체의 3/4을 각각의 톱밥배지마다 접종하였다. 접종 후 재배비닐의 입구를 밀봉하여 23℃, 상대습도 60%, CO2 농도 1,000 ppm으로 유지되는 배양실에서 100일 동안 배양하였다. 빛이 없는 암조건에서 60일간 배양 후, 약 250 lux의 백색광이 있는 조건 하에서 40일간 명배양 하였고, 배양을 마친 사각블럭배지는 발생작업을 진행하였다.

버섯 발생작업 및 특성 조사

버섯 발생작업 및 특성 조사배양이 완료된 사각블럭배지는 톱밥재배 비닐을 제거한 후, 발생실에서 18±1℃, 상대습도 80 ±5%의 조건에서 버섯 발생을 유도하였다. 발생작업 초기에 발이된 원기들은 배지마다 8-10개 이내로 남도록 솎아주기를 하였다. 생육이 완료된 자실체들은 대와 배지가 가까운 곳을 절단하여 수확하였다. 수확한 자실체들은 배지별로 생중량을 측정한 뒤, 외형적 특성을 ʻ신품종 심사를 위한 표고버섯 재배 및 특성조사 매뉴얼’ [9]에 따라 조사하였다. 버섯의 중량, 갓의 직경과 두께, 대의 길이와 두께를 측정하였으며, 갓의 종단면 형태, 인피 및 대의 부착형태, 대의 색깔 등을 조사하였다. 1차 발생이 완료된 후, 온도 14±1℃, 상대습도 60% 배양실에서 암조건으로 휴양기간을 가졌다. 휴양이 끝난 배지는 침수조에서 48시간동안 침수를 통해 버섯 발생에 필요한 수분을 배지에 공급하였다. 침수가 끝난 뒤, 1차 발생과 같은 조건으로 발생작업을 진행하였고, 같은 방법으로 버섯의 조사를 실시하였다. 발생작업은 총 3차시까지 실시하였다.

결과 및 고찰

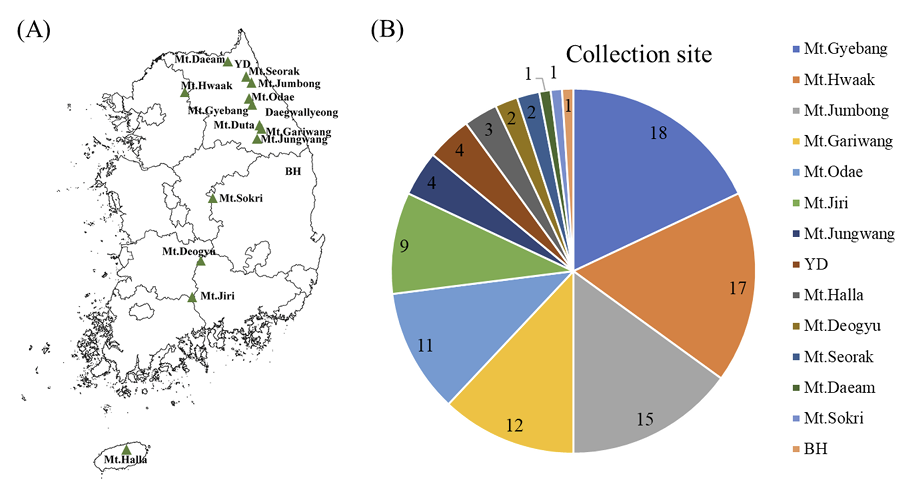

총 100균주의 야생표고들의 수집지역을 본 결과, 계방산에서 18균주, 화악산에서 17균주, 점봉산에서 15균주이었고, 지역별로 보면 강원도가 67%로 가장 많은 빈도를 나타내었다(Fig. 1). 속리산, 대암산, 봉화군에서도 각각 1개의 야생표고 균주를 수집하였다.

Fig. 1

Regional distribution of collected Lentinula edodes wild strains in Korea. (A) Map of collection sites. Closed triangles indicate the mountains where the strains have been collected. (B) Pie chart showing the number of collected strains in each sampling site. YD, Yongdae-ri; BH, Bonghwa-gun.

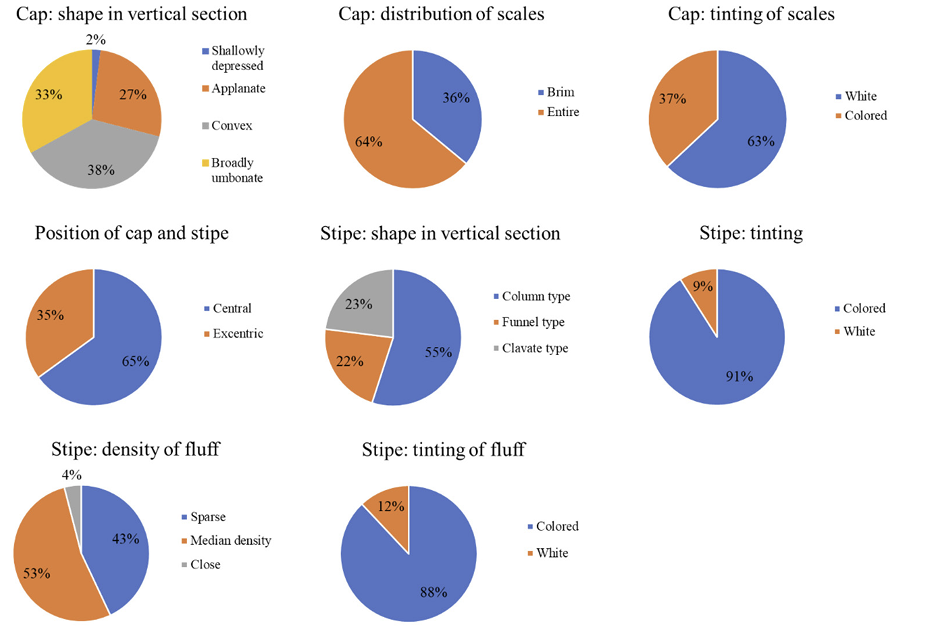

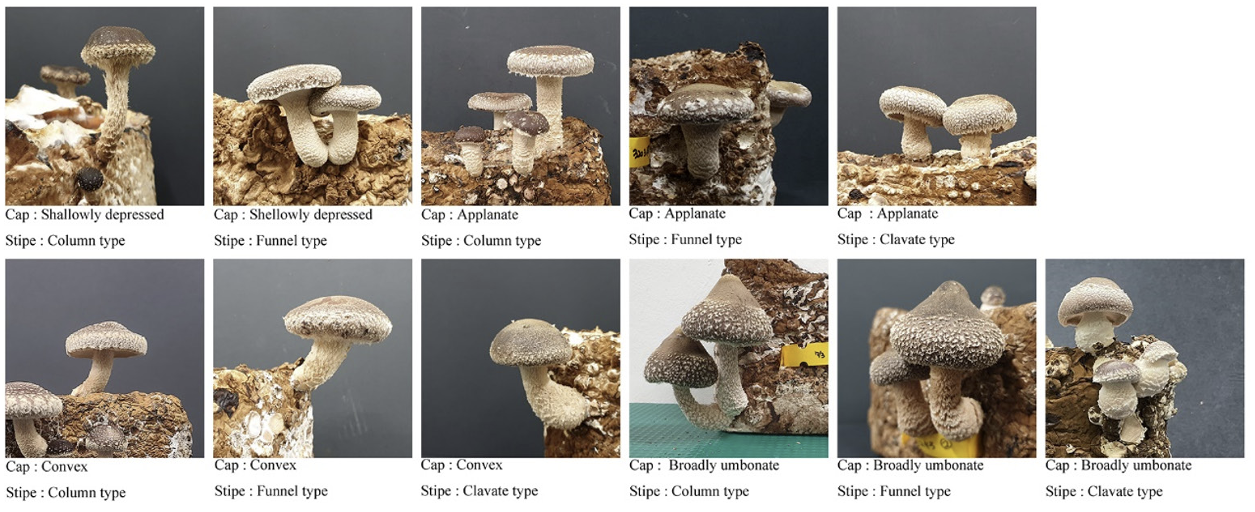

국립품종관리센터에서 발간한 ʻ신품종 심사를 위한 표고버섯 재배 및 특성조사 매뉴얼’ [9]에 따라 자실체의 특성을 조사한 결과, 자실체의 갓 종단면은 평반구형(convex) 38%, 중앙볼록형(broadly umbonate) 33%, 편편형(applanate) 27%, 중앙오목형(shallowly depressed) 2%로 나타났다. 갓 인피의 부착 형태는 가장자리(brim) 36%, 전체(entire) 36%이고, 갓 인피 색상은 흰색(white)이 63%, 그 이외의 색(유색, colored)이 37%였다. 모든 자실체에서 대가 부착되었고, 대가 갓의 중심에 있는 중심생(central) 65%, 한 쪽으로 치우쳐 있는 편심생(excentric)이 35% 관찰되었다. 대의 종단면을 확인한 결과 기둥형(column type) 55%, 곤봉형(clavate type) 23%, 깔때기형(funnel type) 22%가 관찰되었으며, 대의 색은 흰색이 아닌(colored) 균주가 91%, 흰색(white)이 9%로 확인되었다. 모든 균주의 대에 털이 부착되어 있었고, 그 밀도는 중간정도(median density)가 53%, 성긴(밀도가 낮은, sparse) 균주가 43%, 조밀한(close) 균주가 4% 확인되었다. 대에 부착된 털의 색은 흰색이 아닌 균주가(colored) 88%, 흰색인(white) 균주가 12% 확인되었다(Fig. 2).

Fig. 2

Frequency analysis of Lentinula edodes morphological characteristics in this study. 100 strains were used this analysis and characters were measured according to the variety screening guidelines [9].

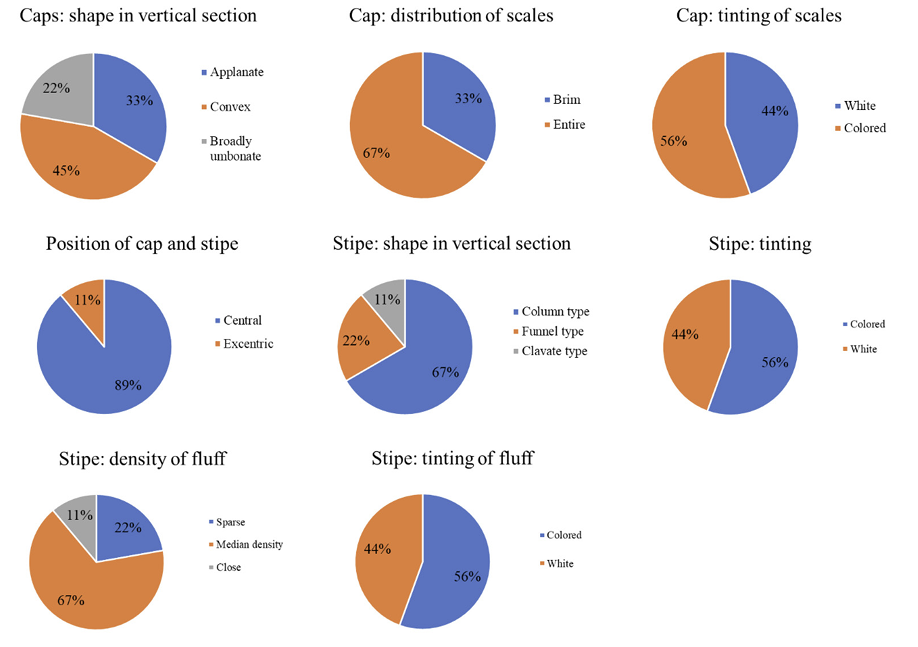

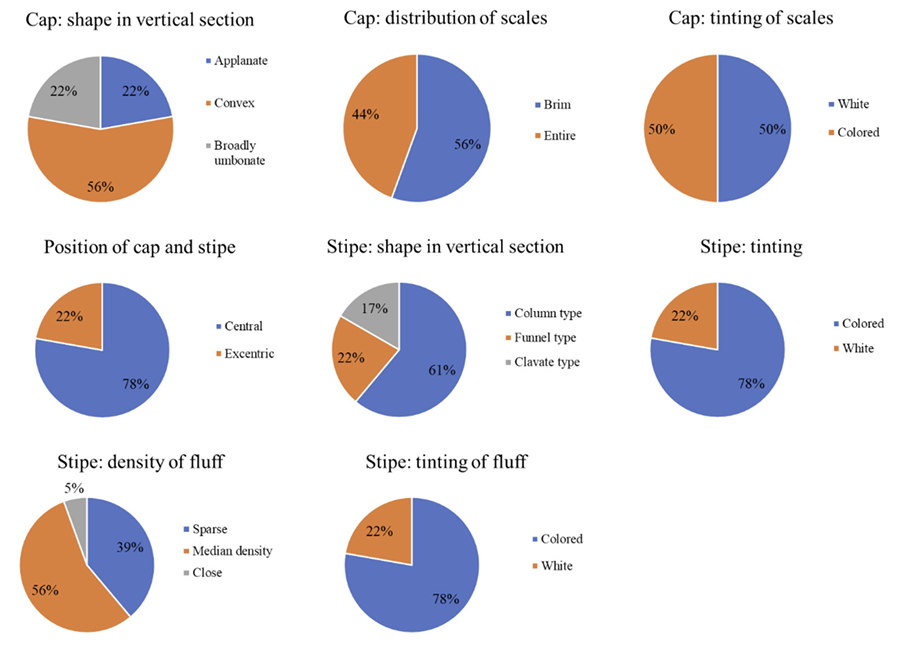

총 14개 채집지역 중 야생 표고를 많이 채집한 6개 지역에서 채집한 야생표고들의 특성 분포를 조사하였다(Fig. 3-8). 갓의 종단면은 화악산에서 채집한 균주들에서 4가지의 유형이 모두 나타났으며, 다른 5개의 지역에서는 중앙오목형, 편편형, 중앙볼록형의 형태가 모두 나타났다. 갓의 인피는 두 가지의 유형 모두 나타났으며, 인피가 없는 균주는 없었다. 인피의 색은 흰색과 유색 두 가지 유형 모두 나타났으며, 대의 위치도 중심생과 편심생이 나타났으나, 점봉산과 화악산을 제외한 다른 지역에서는 중심생인 균주의 비율이 더 높았다. 대의 종단면은 기둥형의 형태를 가진 균주가 가장 많이 나타났으며, 가리왕산은 곤봉형의 대를 가진 균주가 가장 많았다. 대에 부착된 털의 색은 오대산, 점봉산, 화악산에서 채집한 균주들은 모두 유색을 나타냈으며, 다른 지역에서는 흰색과 유색의 유형이 모두 나타난 것으로 확인이 되었다.

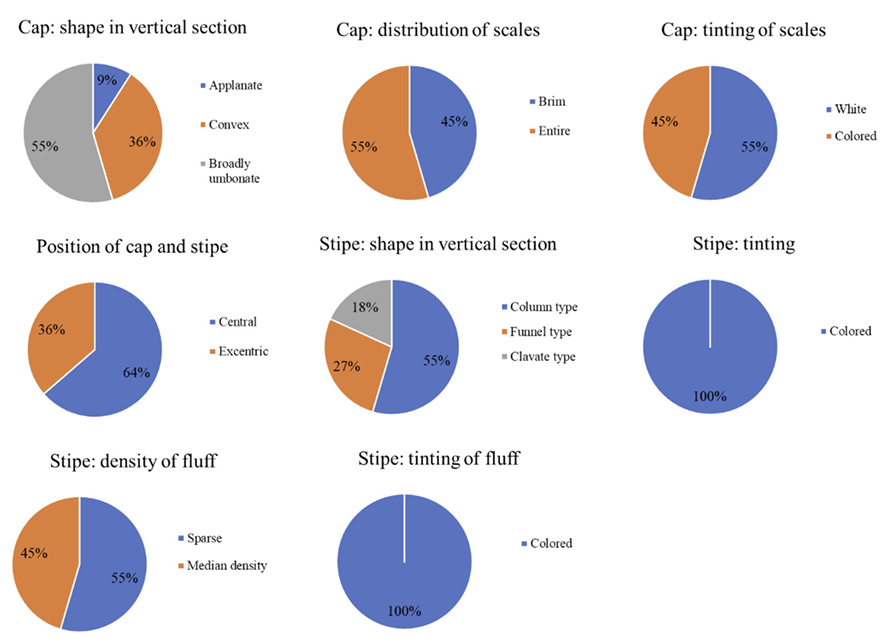

Fig. 3

Frequency analysis of Lentinula edodes morphological characteristics in this study collected by Mt. Jiri. 9 strains were used this analysis and characters were measured according to the variety screening guidelines [9].

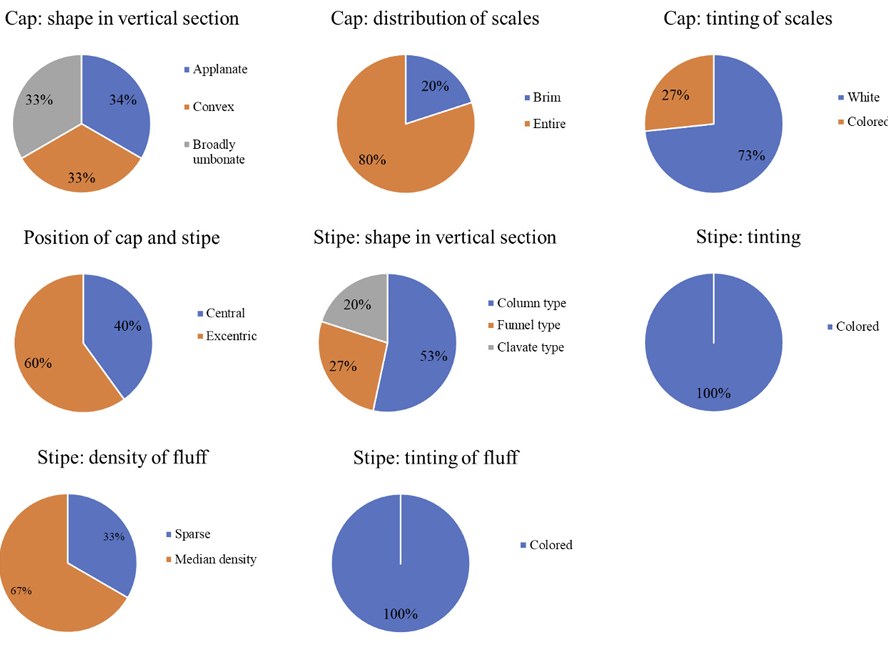

Fig. 4

Frequency analysis of Lentinula edodes morphological characteristics in this study collected by Mt. Gyebang. 18 strains were used this analysis and characters were measured according to the variety screening guidelines [9].

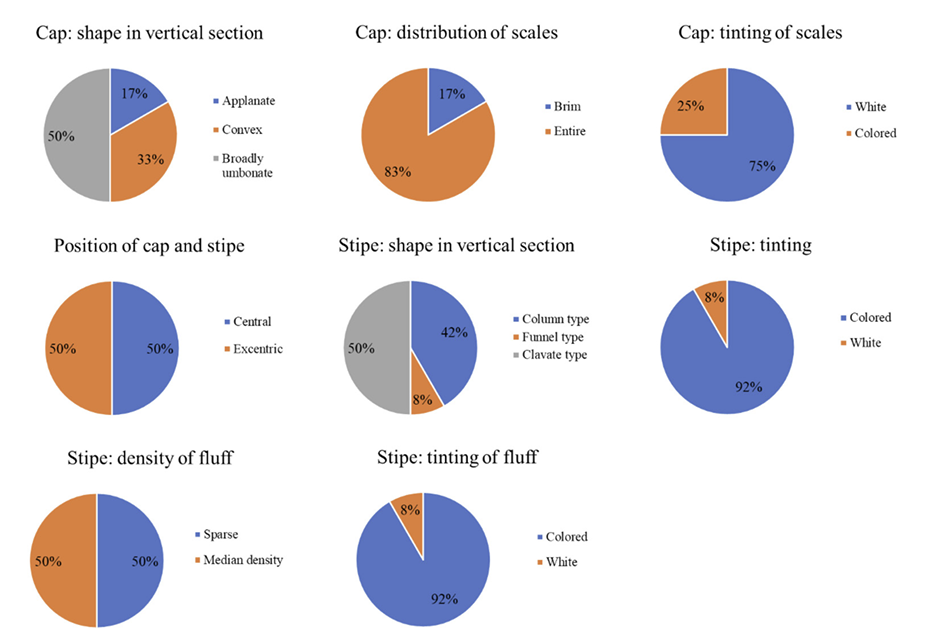

Fig. 5

Frequency analysis of Lentinula edodes morphological characteristics in this study collected by Mt. Odae. 11 strains were used this analysis and characters were measured according to the variety screening guidelines [9].

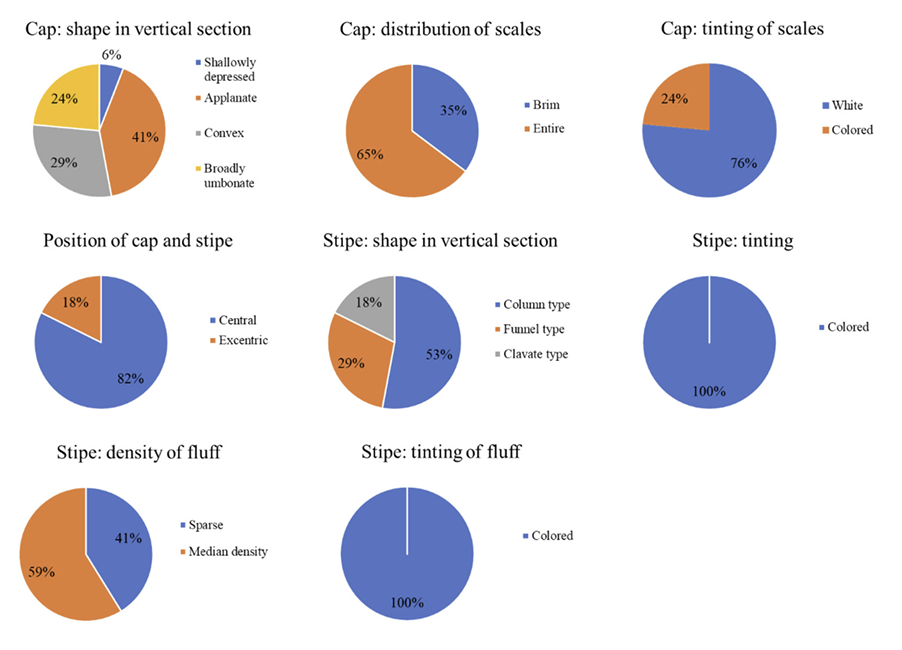

Fig. 6

Frequency analysis of Lentinula edodes morphological characteristics in this study collected by Mt. Jumbong. 15 strains were used this analysis and characters were measured according to the variety screening guidelines [9].

Fig. 7

Frequency analysis of Lentinula edodes morphological characteristics in this study collected by Mt. Gariwang. 12 strains were used this analysis and characters were measured according to the variety screening guidelines [9].

Fig. 8

Frequency analysis of Lentinula edodes morphological characteristics in this study collected by Mt. Hwaak. 12 strains were used this analysis and characters were measured according to the variety screening guidelines [9].

대에 부착된 털의 밀도가 조밀한 균주는 지리산과 계방산에서 채집한 균주들에게서만 확인되었으며, 다른 지역의 표고 균주들은 털의 밀도가 성기거나 중간정도의 밀도를 보여주었다. 이 외의 지역들 중 용대리에서 채집한 버섯들은 모두 중앙볼록형의 갓 종단면을 가졌으며, 갓 인피는 전체적으로 부착되어 있었다. 대의 위치는 모두 다 편심생이었으나, 대의 종단면은 다양한 형태를 나타내었다. 그리고 설악산에서 채집한 2개의 균주들은 갓의 종단면, 대의 위치, 대의 종단면이 각각 다르게 나타났다(Fig. 9).

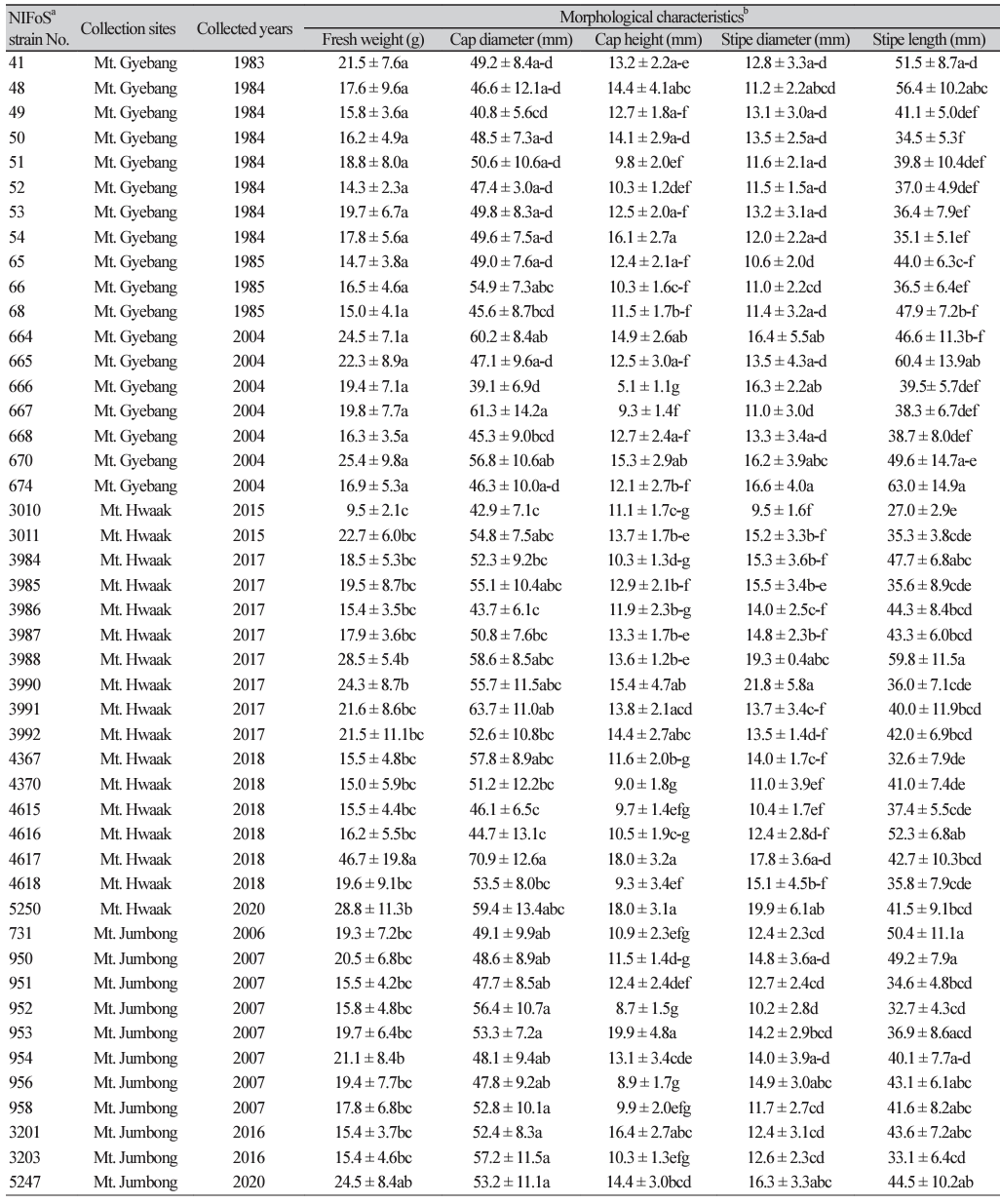

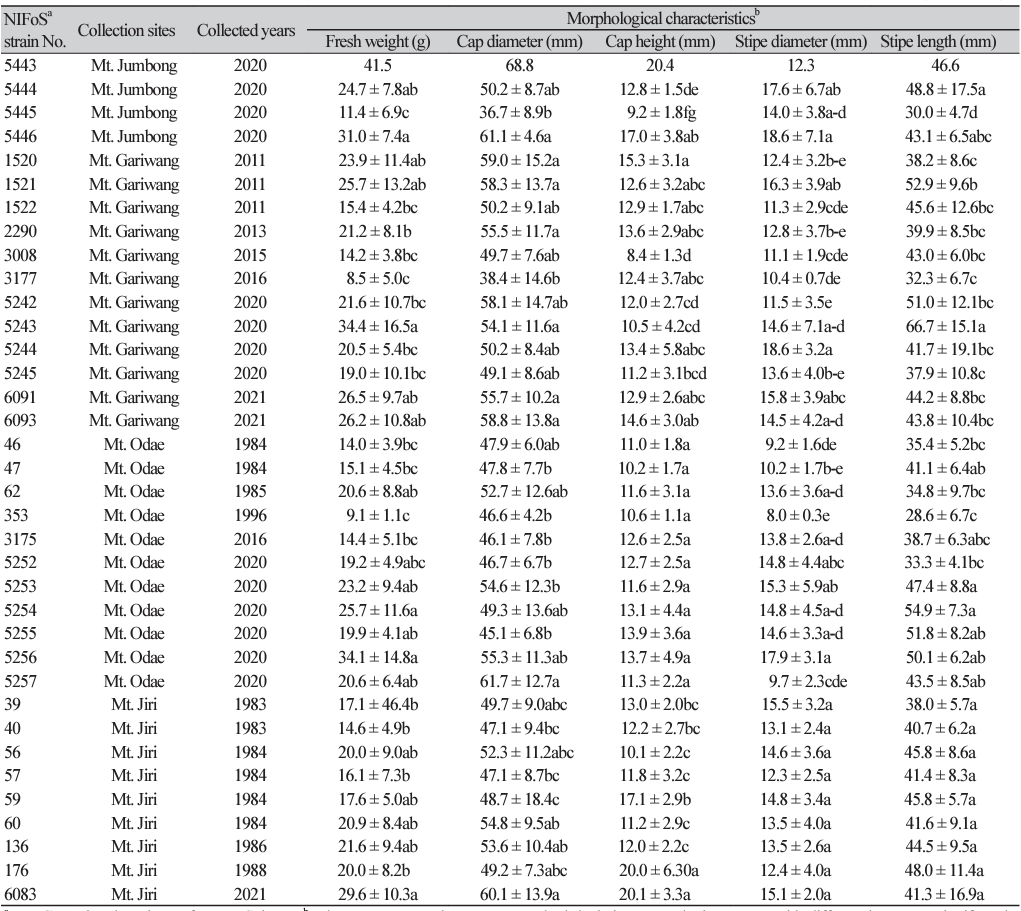

톱밥배지에서 발생한 자실체를 수확하여 갓과 대의 크기 및 자실체의 중량을 측정하였고, 각 지역별로 우수한 균주를 선별하기 위해 비교하여 보았다(Table 1). 지리산에서 채집한 9개의 균주들 중 NIFoS 6083 균주가 가장 무겁고 갓의 크기가 가장 큰 것으로 나타났으며, NiFoS 667, NIFoS 664 (계방산), NIFoS 5254, NIFoS 5256, NIFoS 5257 (오대산), NIFoS 5446 (점봉산), NIFoS 1520 (가리왕산), NIFoS 4617, NIFoS 5250 (화악산) 균주들의 자실체 크기나 갓의 크기가 다른 균주들보다 우수한 것으로 확인되었다. 점봉산에서 채집한 NIFoS 5443 균주는 자실체의 발이가 다른 균주들보다 적었고, 수확된 자실체의 수량도 적었다. 이 균주는 발이온도가 18℃ 가 아닌 것으로 여겨진다. NIFoS 353 (오대산), NIFoS 3177 (가리왕산), NIFoS 3010 (화악산) 균주들은 다른 버섯 균주들에 비해 생육이 더디고, 버섯이 작은 것으로 나타났는데, 이 균주들에 대한 재배조건(온도, 습도 등)의 적합성이 떨어지기 때문이라고 여겨진다. 이 외의 다른 지역에서의 균주들 중 덕유산에서 채집한 NIFoS 71, NIFoS 128 균주의 자실체가 무겁고 큰 것으로 확인되었다.

동일한 조건에서 재배한 야생 표고 균주들의 형태는 다양하게 나타났으며, 같은 지역의 산림에서 채집한 균주들이라도, 형태적 특징 및 자실체의 크기가 다르게 나타나서 다양한 표현형의 표고가 발생한 것으로 여겨진다. 그리고 다양한 환경에서 존재하였던 야생 표고들이기 때문에, 일정한 온도와 습도(18±1℃, 상대습도 80±5%)를 유지한 재배환경에 적합하거나 그렇지 않은 균주들이 혼재하여 있다고 여겨지며, 생육환경이 부적합한 균주들은 정상적인 생육이 되지 않았

Fig. 9

Fruiting body of some Lentinula edodes strains. These fruiting bodies were photographed at the 1st flush in the fruiting room (18±1℃, 80±5% relative humidity).

Table 1

Characteristics of Lentinula edodes wild strains on cultivated sawdust block. These strains were collected in Korea(continued).

Table 1

Characteristics of Lentinula edodes wild strains on cultivated sawdust block. These strains were collected in Korea(continued).

다고 여겨진다. Chiu 등[10]의 연구에 따르면, 인접한 지역에서 분리된 표고 균주들 대부분이 서로 다른 그룹에 속하며, 이를 통해 야생 표고 균주들의 유전적 동일성을 가지는 범위가 직경 20 cm 이내인 것으로 보고되었고, 불화합성의 4극성 시스템인 표고는 같은 모균주로부터의 교배가 25% 확률로 일어날 수 있으며, 같은 종 내에서의 다양한 유전형으로 인한 표현형의 다양성은 환경의 변화에 대한 적응 및 발전의 결과이다[11].

본 연구에 사용된 야생 균주들을 이용한 표고 균주 교배형의 다양성이 Park 등[4]에 의해 보고되어 있다. 106개의 야생 표고 균주에서 123개의 A 교배형 대립유전자가 확인되었으며, 표고 교배형 유전자의 초변이성을 나타내었다. Lu [12]에 따르면 하나의 원목에서 발생한 표고의 담자포자들의 교배로 인해 많은 개체가 형성되며, 이들이 다른 유전형을 보일 수 있다고 보고하였다. 그리고 자연에서 이러한 일이 발생한다고 가정하면, 표고 원목재배 과정에서도 자실체가 포자를 산포하는 시기에 이러한 현상이 일어날 수 있다고 언급하였다. Gong 등[13]은 야생에서의 표고 집단의 경우 더 넓은 변이를 보인다고 하였으며, 일부 야생 균주들은 여러 특성에서 표고 육종에 적합한 모습을 보였다고 보고하였다. 버섯 육종에 필요한 유용한 유전자를 도입하기 위하여 모균주로 사용될 수 있는 다양한 대립유전자를 보유한 야생 균주 자원의 확보 및 보존은 중요하다고 여겨진다. 비록 우리나라에서 개발되고 사용중인 품종들도 유전적으로 다양한 것으로 보고되어 있지만[14], 이러한 분석을 통해 야생 유전자원의 유전적 잠재력을 확보하는 것은 작물의 특성을 다양하게 개선할 뿐만 아니라[8], 생물학적 또는 비생물학적 스트레스에 대한 적응력이 향상된 품종을 개발하는 도구로 활용할 수 있다[6]. 전세계 버섯 공급량의 약 22%를 차지하고 있고[4], 여러 지역에서 재배를 하고 관심을 가지고 있는 표고의 생산성 및 품질의 향상, 그리고 다양한 재배조건과 기후, 지역에 적합한 품종을 개발하기 위해 지속적으로 다양한 지역에서 균주들을 수집, 보존하고, 자실체 특성을 분석하는 것이 필요하다.

적요

다양한 소비자의 선호도와 환경에 적합한 새로운 품종을 개발하는데에 야생표고버섯은 중요한 육종 소재이다. 14개의 지역에서 채집한 총 100개의 야생 표고 균주들의 사각블럭 톱밥배지 재배 환경내에서 자실체의 형태적 특성을 조사하였다. 각 지역에서 채집한 균주들의 형태는 다양하게 나타났다. 전체 균주들 중에서 갓 종단면은 평반구형 38%, 중앙볼록형 33%, 편편형 27%, 중앙오목형 2%가 나타났으며, 대의 형태는 기둥형 55%, 곤봉형 23%, 깔때기형 22%가 확인되었다. 갓의 형태는 화악산에서 가장 다양하게 나타났으며, 대의 형태는 여러 지역의 균주에서 다양한 표현형을 나타내었다. 동일한 산림에서 채집된 균주들 사이에서도 각각 다른 형태의 버섯이 관찰되었다. 다양한 환경에서 적응한 야생 표고 균주들은 스트레스에 대한 적응력이 향상된 품종을 개발하는 자원으로 활용될 수 다. 또한 다양한 유전자원의 확보와 형질을 연구하는 것은 새로운 육종 품종을 개발하는데 자산이라고 생각한다.