서론

효모는 대부분이 GRAS(Generally recognized as safe)균이며 인간에 유용한 다양한 대사산물을 생산할 뿐만 아니라 분자생물학에서 숙주 등의 연구 재료로도 오래 전부터 귀중하게 이용되어 오고 있다[1].

지금까지 효모는 주로 전통 발효식품과 이들의 주, 부원료 등에서 분리하여 주류와 장류 등의 제조에 이용되었고[1, 2], 최근 자연환경 특히 야생화와 토양, 담수 등으로부터 야생효모들이 분리, 보고되고 있다[3-17]. 또한, 이들의 산업적 응용을 위한 다양한 생리활성들이 보고되었다[4, 9, 10].

그러나 독특한 균류 분포특성을 가질 것으로 추정되는 약용식물 재배지 토양에서의 미생물 분포에 관해서는 세균과 근균류에 대하여 일부 보고 되었으나[18], 아직까지 이들 지역 토양의 효모 종 다양성 규명을 위한 야생효모들의 분리, 동정과 이들의 산업적 응용성 연구는 실시되고 않고 있다.

한편, 최근 건강과 아름다움을 동시에 추구하려는 사람들이 크게 증가함에 따라 다양한 기능성 화장품의 수요가 증가하고 있다. 특히 검정 색소인 멜라닌의 피부 침착을 방지하거나 이들을 제거하는 기능을 가진 미백 화장품과 관련 미용식품 등이 많이 연구, 개발되고 있다.

멜라닌 생성의 rate-limiting 효소인 tyrosinase는 L-tyrosin을 3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA)으로 전환시키고 다시 L-DOPA를 DOPA quinone으로 변환하여 최종적으로 멜라닌을 생합성 한다[19].

현재 미백 소재로 주로 이용되고 있는 것들은 대부분이 tyrosinase 저해제들로 알부틴과 코직산 등이 많이 알려져 있는데 이들은 vitamin C와 함께 피부 색을 밝게 하거나 멜라닌 과잉 침착을 억제하는 효능을 갖고 있어 기능성 화장품이나 미용 식품 등의 제조에 사용되고 있다[19, 20].

그러나 이들 미백 소재들은 주로 식물체로부터 추출되고 있어 생산 기간이 길고 대량 생산에 문제점이 있으므로 값싼 배지로 단시간에 경제적으로 대량 생산이 가능하면서 미백 활성이 높은 새로운 미생물의 개발이 필요하다. 이를 위해 전보[21]에서는 전국 야생화에서 미백활성물질인 tyrosinase 저해물질을 생산하는 효모들을 분리, 선발하였으나 배지조성 등 대량 생산 조건에서 일부 비 경제적인 문제점 등이 있었다.

따라서 본 연구에서는 약용식물 재배지의 효모 종 분포특성을 조사하여 야생효모들과 이들 약용식물들과의 생태학적 연관성 해석을 위한 기초 자료를 얻고 나아가 산업적 응용성을 가진 유용 야생효모들을 선별하고자 본 연구를 실시하였다. 이를 위해 국내 최대 약용식물 주산지인 충남 금산의 대표적인 약용식물로 다량의 유기물이 투입되어 다년간 밭이나 논에서 재배되고 있는 인삼과 주로 밭이나 일부 산에서 인삼 다음으로 많이 재배되고 있는 당귀 재배지의 토양들로부터 야생효모들을 분리, 동정하여 이들의 분포특성을 조사하였다. 또한, 이들의 무세포추출물들을 제조하여 미백성 tyrosinase 저해활성을 측정하여 우수한 야생효모들을 선별하였다.

재료 및 방법

야생효모의 분리 및 동정

충남 금산군 금성면 하류리 정문동(N36.135239, E127.471356)에서 약 3년간 퇴비 등으로 비옥화시킨 후 4년 동안 인삼을 재배하고 있는 논 토양 시료 25점과 인근 금산군 금성면 하류리 양지동(N36.138185, E127.473047)에서 지난 10년 간 당귀를 재배하고 있는 밭 토양 25점을 각각 2018년 3월에 무균적으로 5 g씩 채취하여 멸균 튜브에 넣고, 5 mL의 멸균수를 첨가한 후 2시간 동안 진탕하였다. 이들 현탁액 일부를 스트렙토마이신(100 µg/mL)과 앰피실린(100 µg/mL)이 들어 있는 yeast extract-peptone-dextrose (YPD) 한천배지에 도말하고 30℃에서 48시간 배양한 후 형성된 효모 집락들을 분리하였다[5].

분리효모들의 동정을 위해 이들의 26S rDNA의 D1/D2 부위의 염기서열들을 결정한 후, NCBI의 BLAST를 사용하여 데이터베이스에 등록되어 있는 효모들과 상동성을 비교하였다[5-7]. 또한 이들의 계통수를 작성하여 분자생물학적 근연관계를 확인하고 최종 동정하였다.

야생효모 무세포추출물의 제조

분리효모들을 YPD 배지에 접종하여 30℃에서 24시간 배양한 후 8,000 rpm으로 20분간 원심 분리하여 세포배양물을 얻었다. 세포배양물은 다시 0.1 M Tris-HCl 완충용액(pH 8.3)에 현탁 시킨 후 초음파 균체파쇄기(Vibra Cell; Sonics & Materials, Newtown, CT, USA)로 파쇄하고 12,000 rpm으로 20분간 원심 분리하여 무세포추출물을 얻었다. 이들 무세포추출물들을 동결건조 시킨 후 0.1 M potassium phosphate 완충용액(pH 6.8)에 10 mg/mL로 용해시켜 미백성 tyrosinase 저해활성 측정용 시료로 사용하였다[4, 10]

Tyrosinase 저해활성 측정

미백성 tyrosinase 저해활성은 야생효모 무세포추출물 시료 25 µL에 0.1 M potassium phosphate 완충용액(pH 6.8) 150 µL, 1.5 mM L-tyrosinase 50 µL 혼합 후 37℃에서 ELISA reader를 이용하여 5분간 incubation한 후 tyrosinase 40 U을 첨가하여 37℃에서 10분간 반응시켜 470 nm에서 흡광도를 측정한 후 아래와 같은 식으로 tyrosinase 저해활성을 계산하였다[21].

Tyrosinase 저해활성(%) = [{C − (T − B)}/C] ⅹ 100

(C, 대조구의 흡광도; T, 시료구의 흡광도; B, 시료구 blank의 흡광도)

결과 및 고찰

인삼재배 논 토양으로부터 야생효모들의 분리 및 동정

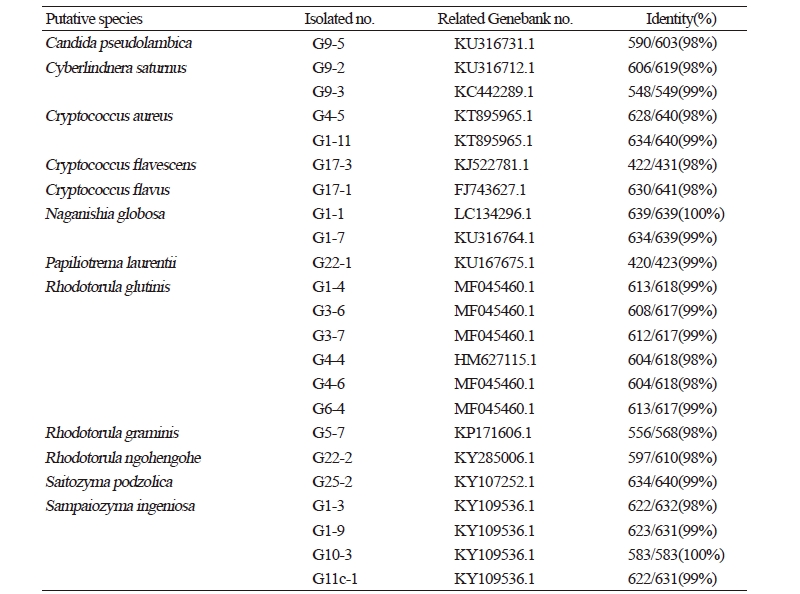

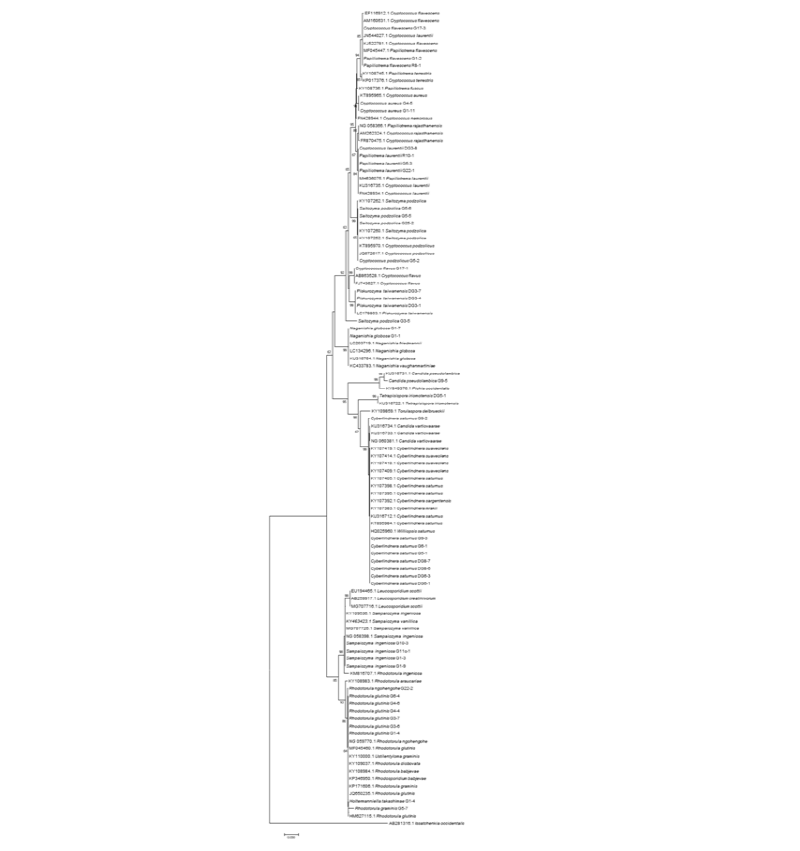

충남 금산군 금성면 하류리의 인삼 재배 논 토양 시료 25점으로부터 야생효모들을 분리, 동정한 결과 모두 12종 23균주의 야생효모들을 분리, 동정하였고(Table 1) 이들의 계통수는 Fig. 1과 같다. 이들 중 Rhodotorula glutinis 6균주를 포함하는 Rhodotorula속 균이 8종으로 가장 많았고 Cryptococcus속 균이 4균주, Sampaiozyma ingeniosa균이 3종 분리되었다. 그러나, 시료 채취 수에 비하여 적은 수의 야생효모들이 분리되었는데 이는 생육 중인 인삼 자체 분비물의 영향이나 잡초와 병충해 방제를 위해 일부 살포되는 화학 방제제 등에 의한 것으로 추정되었다.

또한, 비교적 수분이 많은 본 연구의 인삼재배 논 토양과 유사한 환경의 대전광역시 주요 하천변 토양에서 공통적으로 분리되었던 Saccharomyces cerevisiae와 Candida tropicalis 등[17]은 분리되지 않았다.

당귀 재배지 밭 토양으로부터 야생효모의 분리 및 동정

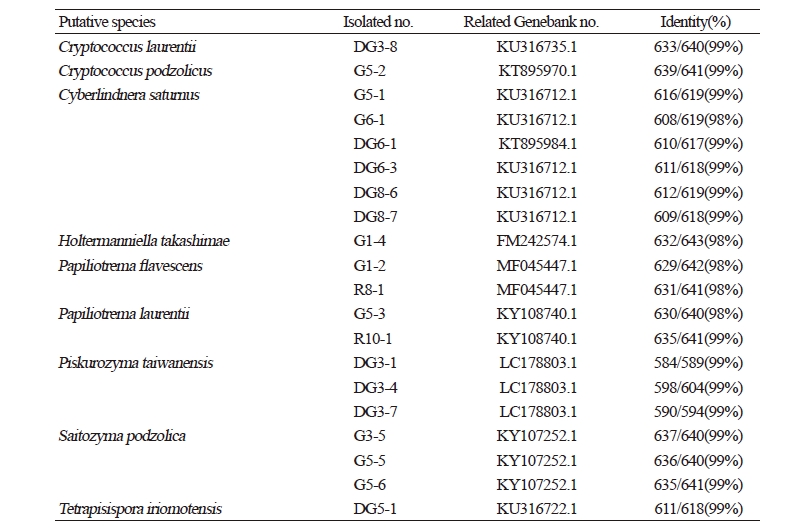

위의 인삼 재배지와 근거리에 있는 금산군 금성면 하류리의 당귀 재배 밭 토양 시료 25점에서 야생효모들을 분리, 동정한 결과는 Table 2와 같고 이들의 계통수는 Fig. 1과 같다.

이들 당귀 재배지 토양으로부터 모두 9종, 20균주의 야생효모들이 분리, 동정되었고 이들 중 Cyberlindnera saturnus가 6균주로 가장 많았다. 또한 Piskurozyma taiwanensis와 Saitozyma podzolica도 각각 3균주씩 분리되었다.

인삼 재배지 논 토양과 동일 시료 수 임에도 불구하고 당귀 재배 밭 토양에서는 이들보다 3종 3균주들이 더 적게 분리되었다. 이는 10여년 간 당귀를 재배하고 있는 밭이 산기슭에 있어 수분이 상대적으로 적고 인삼 재배 논 토양은 수년간 농작물 재배 없이 퇴비 등으로 비옥화시켜 야생효모들이 이용할 수 있는 다양한 유기 탄소원들을 많이 함유하고 있기 때문인 것으로 추정된다[18].

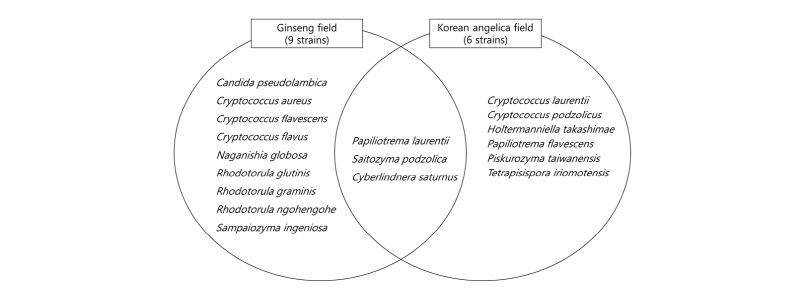

또한 Fig. 2와 같이 공통적으로 분리된 균은 Cyberlindnera saturnus, Papiliotrema laurentii, Saitozyma podzolica 등 3종의 야생효모들뿐으로 18종의 야생효모들이 인삼과 당귀 재배 지역에서 다르게 분리되었다. 이는 약용식물들과 이들의 현재 재배지의 환경(논과 밭의 수분함량과 부식물, 햇빛과 바람 등) 차이 등 다양한 요인[18, 22]에 의한 것으로 추정되었고, 앞으로 인삼과 당귀를 재배하고 있는 또 다른 여러 지역들에 대한 효모 종 분포특성 연구가 실시되어야 하고 나아가 다양한 약용 식물 재배 지역에서의 야생효모 분리, 동정 연구가 실시되어야만 할 것이다.

지금까지 인삼 등 약용식물 재배 지역의 미생물 분포에 대한 연구로는 인삼재배지 토양의 세균과 근균류 생육 형태에 관한 연구가 실시되었을 뿐[18, 22] 효모의 분포특성 연구는 전혀 실시되지 않았다. 따라서 본 연구의 인삼과 당귀 재배지 토양의 효모 종 분포특성 연구 결과들은 앞으로 우리나라 생물 종 다양성 확립과 미기록 효모균주들의 발굴 및 유용자원 개발 등에 귀중한 자료로 활용될 수 있을 것으로 생각된다[18].

분리 야생효모들의 tyrosinase 저해활성

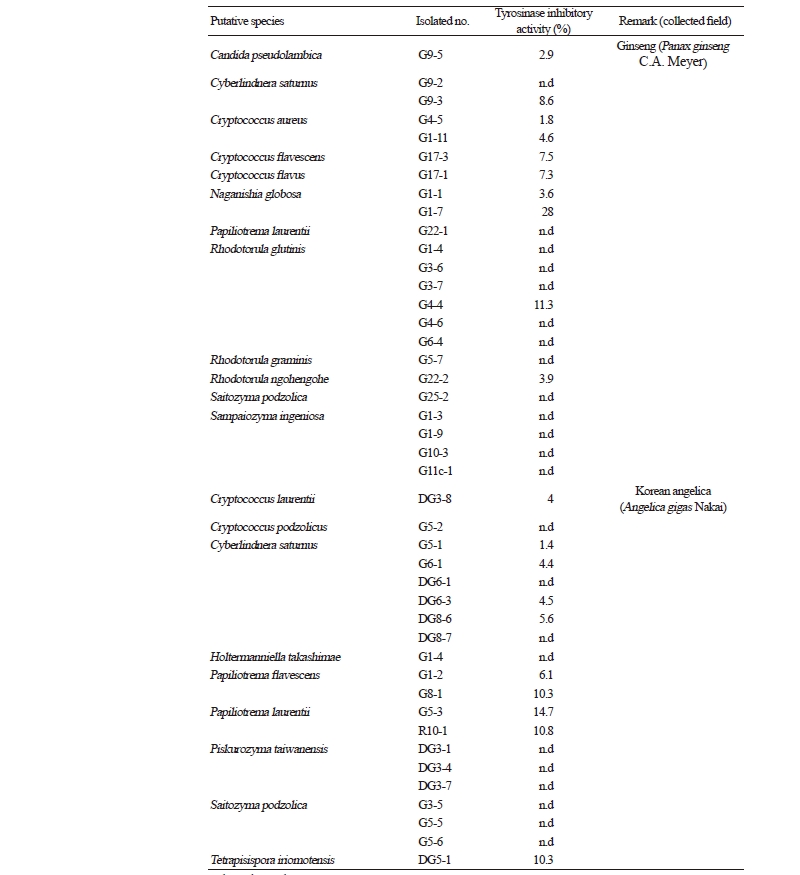

미백 화장품 소재를 생성하는 야생효모들을 선별하기 위하여 위와 같이 인삼 재배 논 토양에서 분리한 23균주의 야생효모들과 당귀 재배 밭 토양으로부터 분리한 20균주의 야생효모들의 무세포추출물들을 제조하여 이들의 Tyrosinase 저해활성들을 측정하였다(Table 3).

|

Table 3. Tyrosinase inhibitory activities of soils of ginseng and Korean angelica field of Geumsan, Chungcheongnam-do, Korea.

|

|

|

n.d, not detected. |

|

43주의 야생효모들의 무세포추출물들 중 10% 이상의 Tyrosinase 저해활성을 보인 야생효모들은 6주이었고 특히 Naganishia globosa G1-7는 28%의 가장 높은 저해활성을 보여 우수 효모로 1차 선발하였다. 비록 Naganishia globosa G1-7의 tyrosinase 저해활성이 전보[21]의 Starmerella bombicola 80-J-1의 저해활성(36.2%)보다는 조금 낮은 활성이었지만 한국 인삼 재배 토양으로부터 분리한 Naganishia globosa G1-7로부터의 미백성 tyrosinase 저해물질 생산에 관해서는 본 연구가 첫 보고이다. 또한, 이 균주는 Turchetti 등[23]에 의하여 처음으로 빙하지역에서 분리, 보고된 저온성 효모균주이고 전분과 지질, 단백질 분해효소 생성능이 우수하였다는 보고로 볼 때 본 연구에서 선발된 Naganishia globosa G1-7 야생효모는 미백성 tyrosinase 저해물질 생산 이외에도 다양한 저온내성 효소 생산 등의 산업적 장점을 활용할 수 있는 매우 유용한 균주로 생각된다.

앞으로 선발 효모균주가 생성하는 tyrosinase 저해물질의 생산조건의 최적화와 물질특성 규명 연구가 우선 실시되어야 하고, 선발된 저온성 야생효모 Naganishia globosa G1-7의 균학적 특성 연구도 실시되어야 할 것으로 생각된다.

적요

약용식물 재배지 토양의 야생효모 분포특성을 조사하고 이들 야생효모들의 산업적 응용성을 위한 자료를 얻고자 먼저 약용식물 집단 재배지인 충남 금산의 인삼과 당귀 재배지의 토양들을 2018년 3월에 50점을 채취하여 야생효모들을 분리, 동정하였다. 이들 시료들로부터 21종 43균주의 야생효모들이 분리되었고 인삼재배 논 토양에서는 Rhodotorula glutinis 균주가 6주, 당귀 재배 밭 토양에서는 Cyberlindnera saturnus 균주가 역시 6균주로 가장 많이 분리되었다. 이들 야생효모들을 이용하여 미백성 기능성 화장품 소재를 개발하고자 이들의 무세포추출물을 제조하여 tyrosinase 저해활성을 측정한 결과 저온성 야생효모인 Naganishia globosa G1-7가 28%의 가장 높은 저해활성을 보여 우수 효모로 선발하였다.