서론

효모는 진핵세포를 가진 고등 미생물로서 오래전부터 우리나라 전통 발효식품의 제조에 이용되어왔고[1] 최근에는 효모의 여러 가지 생리활성[2-5]과 probiotics 균들이[6] 알려짐에 따라 이들의 산업적 응용성이 크게 증가하고 있다. 또한, 대표 균주인 Saccharomyces cerevisiae의 게놈분석이 완료됨에 따라 이들을 이용한 고부가가치의 의약이나 건강소재 물질 생산과 외래단백질 발현을 위한 많은 분자생물학적 연구 등이 실시되고 있다[7].

최근 새로운 생물자원의 발굴과 이들의 이용에 관한 연구 필요성이 크게 대두됨에 따라 우리나라 내륙지역과 섬 등의 야생화나 토양 등 자연환경과 담수환경으로부터의 새로운 효모균류 발굴로 영산강과 낙동강 및 금강 하류와 공주부근의 중류 등의 주변 물과 토양 등으로부터 2,000여종의 다양한 야생 효모들을 분리, 동정하여 보고하였고[8-28] 이들 중 국내 미기록 야생효모들이 선별되어 이들의 균학적 특성 등이 보고되었다[15,17,20,23-26,28].

한편, 금강 상류인 충남 금산주변에는 봉황천과 금산천 등 및 천내강, 적벽강 등이 금강 상류로 이어지며 주변 비옥한 산림토양에서는 많은 약용 작물들이 재배되고 있다. 그러나 이들 지역의 생물 생태 연구는 주로 자생식물과 버섯류의 분포 조사 등이 일부 이루어져 있을 뿐, 효모를 비롯한 다양한 미생물 종 분포특성과 새로운 자원 발굴 연구는 필자 등이 향신료 재배 산림토양으로부터 야생효모들을 분리하여 보고[23,25] 하였을 뿐 금강 상류 주변의 미생물 분포조사는 이루어지지않은 실정이다.

우리나라는 3면이 바다로 둘러싸여 이들 해안에 많은 해수욕장들과 해상 공원들이 조성되어 많은 사람들의 휴식공간과 생태환경 체험 등으로 활용되고 있다. 그러나 많은 간척사업과 무분별한 생활 편의시설 등으로 주변 생물환경이 크게 훼손되고 있어 이들 공원의 생태보존과 새로운 생물자원 발굴이 조속히 실시되어야 한다.

따라서 본 연구에서는 금강 상류인 충남 금산지역과 태안 해상국립공원의 청포대 해수욕장 및 순천만 국가정원 습지대 주변의 야생효모 종 분포특성을 알아보기 위해 이들 지역 주변의 물과 토양 등으로부터 야생효모들을 분리하여 동정하였다. 또한, 이들 야생효모들 중 국내에 보고되지 않은 미기록 야생효모들을 선별하여 이들의 균학적 특성을 조사하였다.

재료 및 방법

야생효모의 분리 및 동정

금강 상류 금산군 동쪽에 위치한 천내강(36°05'46.9"N,127°35'44.1"E)과 태안 국립해상공원 청포대 해수욕장(36°38'23.2"N,126°18'05.2"E) 및 순천만 국가정원 습지대(34°52'23.3"N, 127°31'09.5"E)주변 물, 토양과 야생화 등 시료 120점들을 2020년 4월부터 9월사이에 무균적으로 채취하여 멸균 튜브에 넣고, 5 mL의 멸균수를 첨가한 후 2시간 동안 진탕하였다. 이들 현탁액 일부를 스트렙토마이신(100 µg/mL)과 앰피실린(100 µg/mL)이 들어 있는 YPD (yeast extract-peptone-dextrose)한천배지에 도말하고 30℃에서 48시간 배양한 후 형성된 효모 집락들을 일반 야생 효모균주로 분리하였다[25]. 또한 20% 포도당을 함유한 YPD배지에서 분리한 효모들을 내당성 효모로, 5% NaCl을 함유한 YPD배지에서 생육한 효모들을 내염성 야생효모로 분리하였다.

분리 효모들의 동정을 위하여 먼저 이들의 26S rDNA의 D1/D2 부위의 염기서열들을 결정한 후 결정된 염기서열들을 NCBI의 BLAST를 사용하여 데이터베이스에 등록되어 있는 효모들과의 상동성 비교와 분자생물학적 유연관계를 분석하여 동정하였다[26].

국내 미기록 효모들의 선별 및 특성

위와 같이 분리, 동정한 야생효모들을 대상으로 국립 생물자원관 DB와 한국 진균관련 학술자료들을 이용하여 국내 미기록 효모들을 선별한 후 일반 미생물 실험방법 등을 이용하여 이들의 형태학적 특성과 배양학적 특성을 조사하였고[25, 26], 탄소원들에 대한 자화성과 발효성은 최소배지에 시험 탄소원들을 첨가하여 배양한 후를 생육과 이산화탄소 생성 유무를 확인하여 조사하였다. 또한, YPD배지에 에탄올을 0-10%, CoCl2등의 중금속들을 400 ppm첨가하여 배양한 후 이들의 생육도를 측정하여 내성을 조사하였고[1,27], 단백질분해효소와 전분분해효소 생성 여부를 skim milk와 가용성 전분 등을 이용하여 측정하였다[29].

결과 및 고찰

금강 상류 금산 천내강, 태안 해상국립공원과 순천만 습지대 주변 생태환경으로부터 야생효모의 분리 및 동정

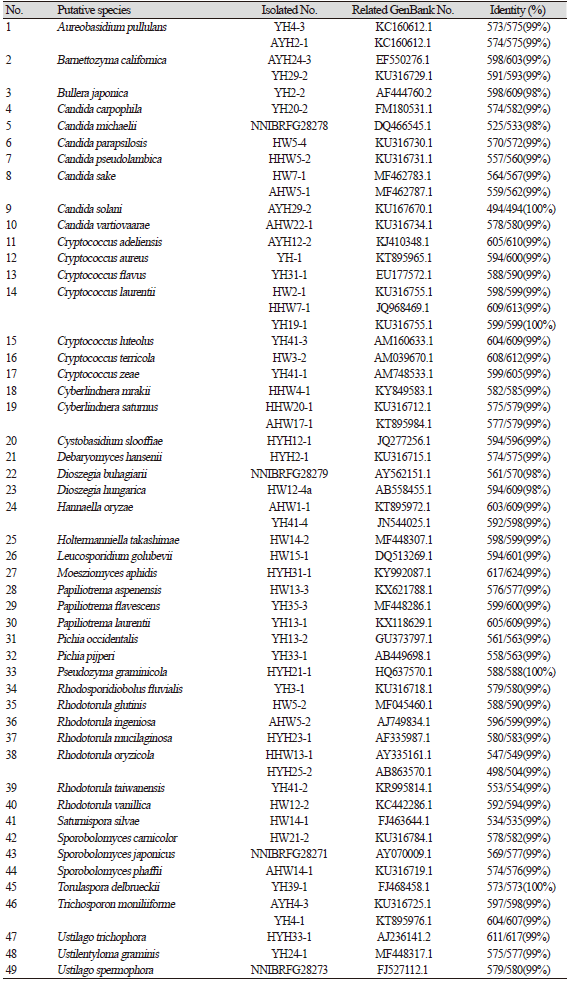

금강 상류인 충남 금산의 천내강 주변 물과 토양 40점에서 49종의 야생효모들을 분리, 동정하였고, 이들 야생효모들 중 Candida 속 균이 7주로 가장 많이 분리되었고 Cryptococcus 속 균과 Rhodotonular 속 균도 6균주씩 분리되었다(Table 1).

|

Table 1. Isolated wild yeasts from freshwaters and soils in riversides of Cheonaegang in Geumgang upstream of Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Korea.

|

또한 이들 금강 상류 천내강 주변 생태환경에서 분리한 야생효모들 중 Candida michaelii NNIBRFG28278, Sporobolomyces japonicus NNIBRFG28271, Dioszegia buhagiarii NNIBRFG28279, Ustilago spermophora NNIBRFG28273 등 4균주들이 우리나라에 아직까지 보고되지 않은 국내 미기록 야생효모들로 선별되었다.

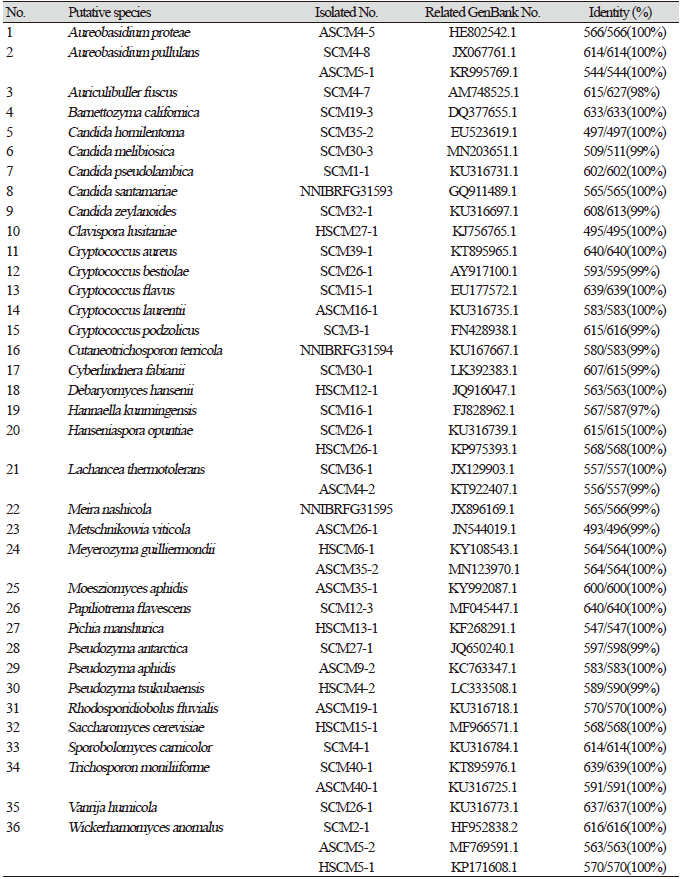

충남 태안 국립공원의 청포대 해수욕장과 전남 순천의 순천만 습지대 주변 물과 식물체 부식물 및 토양 80점에서 각각 56종, 36종의 야생효모들을 분리, 동정하였다(Table 2 and Table 3). 이들 해상 국립공원 시료에서도 Candida 속 균이 10종 (태안), 5종 (순천), Cryptococcus속 균이 7종 (태안)과 5종 (순천)씩 가장 많이 분리되었다.

|

Table 2. Isolated wild yeasts from freshwaters and soils in seashore of Cheongpodae beach of Taean, Chungcheongnam-do, Korea.

|

|

Table 3. Isolated wild yeasts from freshwaters and soils in Suncheonman marshland of Jeollanam-do, Korea.

|

위와 같이 서해안 청포대 해수욕장과 전남 순천의 순천만 습지대 주변에서 분리한 야생효모들 중 Nakazawaea pomicola NNIBRFG31590, Candida natalensis NNIBRFG31591, C. pseudorhagii NNIBRFG31592, C. santamariae NNIBRFG 31593, Cutaneotrichosporon terricola NNIBRFG31594, Meira nashicola NNIBRFG31595 등 6균주들이 우리나라에 아직까지 보고되지 않은 국내 미기록 야생효모들로 선별되었다.

한편 이들 금강 상류와 청포대 해수욕장, 순천만 습지대에서 공통적으로 Aureobasidium pullulans, Papiliotrema flavescens, Cryptococcus flavus, C. laurentii, Debaryomyces hansenii, C. aureus, Moesziomyces aphidis등 7종들이 분리, 동정되었고 이들 중 Aureobasidium pullulans와 C. laurentii균들이 각각 6종으로 가장 많았다.

필자 등은 지금까지 금강의 야생 효모 종 분포 특성 규명을 위해 금강 하류인 충남 서천군 한산면 신성리부터 대전광역시 신탄진의 대청호까지 4년동안 금강주변 담수와 토양 환경에서 우점균으로 Candida subhashii, Bullera japonica, Cr. magnus, Rhodotonular속 균, Hansenia속 균, C. chauliodes, Holtermanniella takashimae 등을 분리, 동정하여 보고하였고[22,26], 영산강과 낙동강[20] 시료 등에서도 우점균으로 Cryptococcus속 균, Rhodotonular속 균, Candida 속 균등을 보고 하였다.

본 연구에서도 위의 담수환경 야생효모 분리 결과와 유사하게 Candida, Cryptococcus, Rhodotonular속 균들이 많이 분리되었으나 해안 환경과 습지대 주변 환경에서 좀더 다양한 야생효모 종들이 분리된 것이 특이점이었다. 또한 이들 담수환경에서 10균주의 국내 미기록 효모들을 선별할 수 있었다. 최근 유 등[28]은 강원도 태백시 등의 담수시료에서 Candida railenensis등 7종의 국내 미기록 야생효모들은 분리하여 이들의 균학적 특성을 보고하였다.

국내 미기록 야생효모들의 균학적 특성 및 효소활성

위와 같이 금강 상류 금산의 천내강과 적벽강, 태안 국립해상공원과 순천만 습지대 주변에서 분리, 동정한 야생효모들 중 국내 미기록 야생효모들로 최종 선별된 C. michaelii NNIBRFG28278, Sp. japonicus NNIBRFG28271, D. buhagiarii NNIBRFG28279, U. spermophora NNIBRFG28273, N. pomicola NNIBRFG31590, C. natalensis NNIBRFG31591, C. pseudorhagii NNIBRFG31592, C. santamariae NNIBRFG31593, Cu. terricola NNIBRFG31594, M. nashicola NNIBRFG31595 등 10균주들에 대하여 균학적 특성으로 형태학적, 배양학적 특성과 에탄올 등에 대한 내성 및 탄소원들에 대한 자화성과 발효성을 조사하였다.

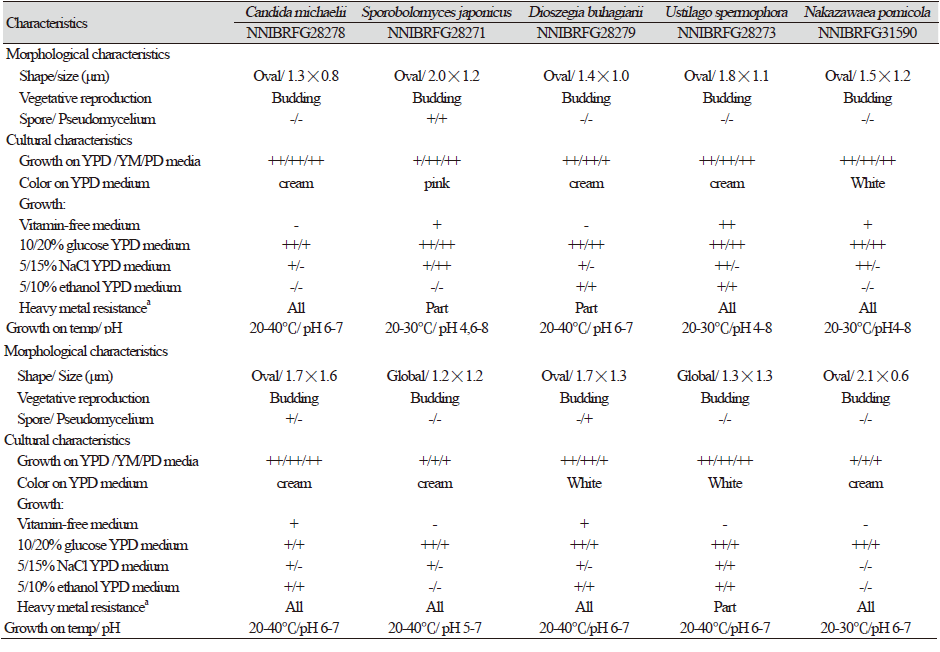

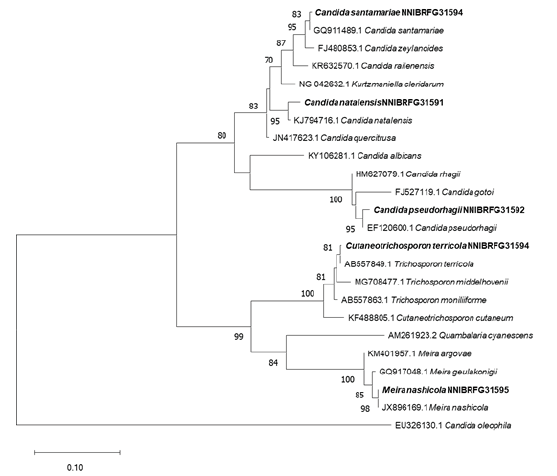

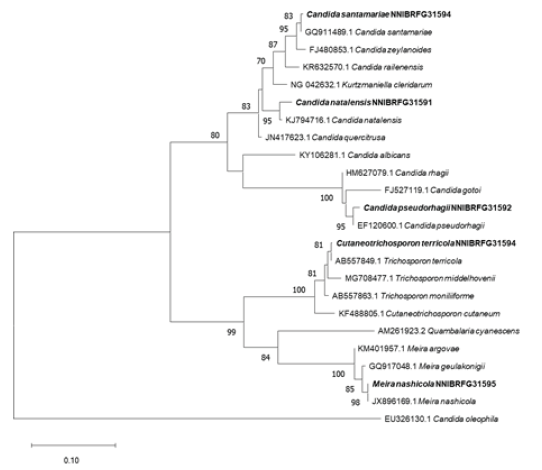

형태학적, 배양학적 특성; 이들 미기록 효모들의 형태적, 배양적 특성과 이들의 phylogenetic trees는 각각 Table 4, Fig. 1, Fig. 2와 같다. 이들 미기록 효모들은 C. pseudorhagii NNIBRFG31592와 Cu. terricola NNIBRFG31594만이 구형이고 나머지 균들은 난형으로 출아에 의해 영양 증식을 하였으며 Sp. japonicus NNIBRFG28271과 C. natalensis NNIBRFG31591 두 균주만이 포자를 생성하였다. U. spermophora NNIBRFG28273 균주는 vitamin-free배지에서도 생육이 아주 양호하였고 20% 포도당을 함유한 YPD배지에서 모두 생육이 양호하였으며, 특히 Sp. japonicus NNIBRFG28271 균주는 15% NaCl을 함유한 YPD배지에서도 생육이 양호한 호염성균으로 내염성 효소등의 유용 대사산물 생산에 매우 유용할 것으로 사료된다.

에탄올과 중금속에 대한 내성; 10주의 국내 미기록 야생효모들의 에탄올과 중금속들에 대한 내성을 조사한 결과는 Table 4와 같다. D. buhagiarii NNIBRFG28279, U. spermophora NNIBRFG28273, C. natalensis NNIBRFG31591, C. santamariae NNIBRFG31593, Cu. terricola NNIBRFG31594등 5균주들이 10% 에탄올을 함유한 YPD배지에서 생육하여 강한 에탄올 내성을 보였다.

한편, 미기록 야생 효모들은 Pb, Hg, Li, Co, Cu, Fe등의 2가 중금속 이온들에 대하여 400 ppm에서도 생육하는 내성을 보였으나 Zn이온에 대하여는 Sp. japonicus NNIBRFG28271, D. buhagiarii NNIBRFG28279, Cu. terricola NNIBRFG31594등 3균주는 내성이 없었다. 이러한 중금속 이온들과 에탄올에 대한 내성은 이 등[1]이 재래식 된장과 고추장에서 분리한 Saccharomyces속 균들과 Zygosaccharomyces 속 균들이 Pb, Hg, Co, Cu 2가이온들에 대하여 800ppm 내성을 보였고 8% 에탄올 내성 결과와 유사하였다. 또한, 김 등[30]이 재래식 메주에서 분리한 고온성 S. cerevisiae OE-16의 Pb, Hg, Co 이온들에 대한 내성(800 ppm)들과도 유사한 결과이었으나 에탄올 내성(6%)은 본 연구결과보다 낮았다.

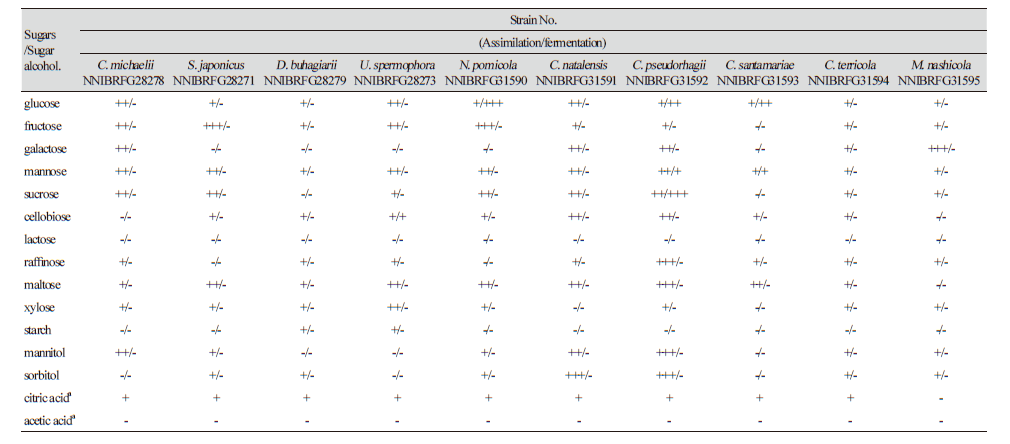

탄소원들에 대한 자화성과 발효성; 미기록 야생효모들의 탄소원으로 당류와 당알코올 및 유기산들에 대한 자화성과 발효성을 조사한 결과 Table 5와 같이 미기록 효모들 모두 포도당을 자화시키고 발효하였으나 lactose는 모두 자화시키지 못하였다. Maltose는 M. nashicola NNIBRFG31595 외 9균주들이 자화시켰고 특히, U. spermophora NNIBRFG28273 균주는 cellobiose를 자화시키면서 알코올 발효하였고, 동시에 D. buhagiarii NNIBRFG28279와 더불어 전분을 자화시켜 이들 두 미기록 효모들은 앞으로 섬유소를 이용한 bioethanol생산에 유용하게 활용될 것으로 사료된다. 한편 탄소원으로 구연산을 M. nashicola NNIBRFG31595외 9균주들이 모두 이용할 수 있었으나 초산은 모두 이용하지 못하였다.

Fig. 1. Phylogenetic tree of the unrecorded yeasts isolated from freshwaters and soils of Cheonnaegang in Geumgang upstream, based on the nucleotide sequences of large subunit 26S ribosomal DNA D1/D2 region. The tree was generated by the neighbor-joining method, using MEGA 7. The bar indicates the number of substitutions per position. The new isolates from the present study are shown in bold and its detailed characteristics were described in Table 4.

Fig. 2. Phylogenetic tree of the unrecorded yeasts isolated from freshwaters and soils of Cheongpodae beach in Taean and Suncheonman marshland in Suncheon, based on the nucleotide sequences of large subunit 26S ribosomal DNA D1/D2 region. The tree was generated by the neighbor-joining method, using MEGA 7. The bar indicates the number of substitutions per position. The new isolates from the present study are shown in bold and its detailed characteristics were described in Table 4.

적요

금강 상류와 태안, 순천만 등 해안주변환경의 야생효모들의 효모 종 분포특성을 조사하고 국내 미발표된 효모들을 선별하여 이들의 균학적 특성들을 알아보고자 금강 상류인 충남 금산의 천내강과 서해안에 있는 청포대 해수욕장 및 순천만 습지대 주변의 물과 토양들로부터 야생효모들을 분리, 동정하였고 이들 중 국내 미기록 효모들을 선별하여 이들의 균학적 특성을 조사하였다. 금산의 천내강 주변 물과 토양 40점에서 49종의 야생효모들을 분리, 동정하였고, 태안의 청포대 해수욕장과 순천만 습지대 주변 물과 식물체 부식물 및 토양 80점에서 각각 56종, 36종의 야생효모들을 분리, 동정하였다. 이들 지역에서 분리, 동정한 야생효모들 중 C. michaelii NNIBRFG28278, Sp. japonicus NNIBRFG28271, D. buhagiarii NNIBRFG28279, U. spermophora NNIBRFG28273, N. pomicola NNIBRFG31590, C. natalensis NNIBRFG31591, C. pseudorhagii NNIBRFG31592, C. santamariae NNIBRFG31593, Cu. terricola NNIBRFG31594, M. nashicola NNIBRFG31595등 10균주들이 국내 미기록 야생효모들로 최종 선별되었다. 이들 미기록 효모들은 C. pseudorhagii NNIBRFG31592과 Cu. terricola NNIBRFG31594 만이 구형이고 나머지 균들은 난형으로 Sp. japonicus NNIBRFG28271와 C. natalensis NNIBRFG31591 두 균주만이 포자를 생성하였다. U. spermophora NNIBRFG28273균주는 vitamin-free배지에서도 생육이 아주 양호하였고 Sp. japonicus NNIBRFG28271균주는 15% NaCl을 함유한 YPD배지에서도 생육이 양호한 호염성균이었다.